Tipps

KI und Ethik: Lernen aus Science Fiction wichtig

|

Bücher und Filme probates Mittel, Studenten Probleme näherzubringen

Austin (pte002/28.01.2015/06:05) - Science Fiction ist bestens geeignet, um Informatik-Studenten ethische Fragen rund um Künstliche Intelligenz (KI) näherzubringen. Diese Ansicht vertritt ein australisch-amerikanisches Forscherteam. Die Experten warnen, dass solche Probleme beispielsweise mit Blick auf militärische Systeme, Mechanisierung der Arbeit und Privatsphäre schon sehr real sind.

Vieles bereits Realität

Da sich Science Fiction oft solche Fragen anspricht, scheint sie geeignet, angehende Informatiker zu sensibilisieren. Ein Vorteil des Ansatzes ist den Forschern zufolge, dass Studenten ihn bereitwillig annehmen - immerhin gibt es Noten für Filme schauen und Bücher schmökern. Kulturelle und politische Implikationen von KI sind daher keine Zukunftsmusik, sondern bereits Realität.

"Es gibt reale, aktuelle Ethikverstöße und Herausforderungen, die aus aktuellen KI-Techniken und -Umsetzungen entstehen", warnt das Team von National ICT Australia http://nicta.com.au , University of Kentucky http://www.uky.edu und Center College http://centre.edu . Die Forscher verweisen beispielsweise auf systematische Eingriffe in die Privatsphäre oder die Vernichtung von Jobs durch Automatisierung. Doch Informatikstudien blenden das weitgehend aus, kritisiert das Team. Dabei könnte Science Fiction in den Hörsälen helfen.

Kurse werden angenommen

Zukunftsorientierte Diskussionen zu KI und Ethik übersehen oft recht aktuelle Fragen, wwarnen die Forscher. Als Beispiel dienen ihnen selbstfahrende Autos, mit denen beispielsweise Google die Verkehrssicherheit steigern will. Ein scheinbar gutes Argument - doch ignoriert es, dass in den USA etwa drei Prozent der arbeitenden Bevölkerung davon leben, Kraftfahrzeuge zu steuern.

In Uni-Hörsälen kommen solche Themen überhaupt zu kurz. Dabei böte sich Science Fiction als Lehrmittel an. Denn ethische Fragen sind ein klassisches Thema des Genres. Zudem löst die Fiktion das Problem etwaiger persönlicher Voreingenommenheit, die Studenten bei realweltlichen Beispielen zeigen könnten. Als Science Fiction, die ethische Fragen der KI anspricht, nennen die Forscher beispielsweise Asimovs Gesetze der Robotik oder den Film "WarGames" (1983), der das Risiko automatisierter Kriegsführung thematisiert.

Auf einen versuchsweise an der University of Kentucky gehaltenen Kurs, der Science Fiction als Ethik-Lehransatz für Informatiker genutzt hat, haben die Studenten sehr positiv reagiert. Einige haben sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, ihn zum Pflichtfach zu machen. Mitgrund dafür ist laut Forschern, dass die Studenten "den Kurs als Chance sehen, Einheiten für etwas zu bekommen, das sie mögen, für das sie am College aber keine Zeit finden: Science Fiction zu lesen und anzusehen."

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Spartipps von Studenten für Studenten

Ich nehme mein Essen immer von zu Hause mit, so kann ich viel Geld sparen, indem ich es nicht für das Mensaessen ausgebe.

(Selina, 27 Jahre, Uni Zürich Irchel)

Verschiedene Angebote vergleichen und entscheiden, welches Angebot das passende und billigere ist. Einkaufszettel verwenden, dies verleitet weniger Sachen zu kaufen, die man gar nicht benötigt.

(Nina, 21 Jahre, PH Rorschach)

Ich achte bei Lebensmitteln sehr darauf, dass ich günstige Produkte einkaufe. z.B.: Aldi, Migros Budget

(Diego, 25 Jahre, Uni Bern)

Besonders wichtig finde ich, dass man sich immer fragt, ob man etwas wirklich braucht

und dass man auch mal verzichten kann.

(Sindy, 22 Jahre, Uni Luzern)

Weniger Kaffee trinken und weniger Bier saufen ;-)

(Christopher, 28 Jahre , Zürich ETH)

Es gibt in vielen Geschäften Studentenrabatte, durch diese kann man sehr viel Geld sparen.

(Michael, 22 Jahre, HSG)

Den Alkohol nicht im Ausgang konsumieren, sondern vortrinken, das ist viel günstiger.

(Raphael, 22 Jahre, Uni Fribourg)

Thema für die nächste Ausgabe:

Was ist deine Meinung? Sollte man nach dem Bachelor gleich weiterstudieren oder zuerst noch ein Praktikum absolvieren ?

Schreibe uns an redaktion@scroggin.info

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Geistige Nahrung für nach dem Studium

Endlich können Sie das Gelernte als Führungskraft oder Schlüsselmitarbeiter in Unternehmen anwenden. Doch Sie stellen bald fest: Zuweilen ist die gelernte Theorie von der Praxis ziemlich weit entfernt. Gut gibt es Fachmagazine, welche Erfahrungswissen weitergeben und etwaige „Bildungslücken“ schliessen helfen.

Von: Thomas Berner

Wie organisiere ich einen Kunden-Event? Was mache ich mit einem „schwierigen Mitarbeitenden“? Wie beuge ich Stress und Burnout vor? Patentrezepte zur Bewältigung von Herausforderungen dieser Art gibt es kaum. Nützlich sind da Tipps von Menschen, welche über einen breiten Erfahrungshorizont verfügen und bereit sind, diese Erfahrung auch weiterzugeben – etwa in Fachzeitschriften für Führungskräfte.

Titel wie der ORGANISATOR, ein Fachmagazin für KMU, haben sich auf die Fahne geschrieben, Erfahrungswissen zu sammeln und lesbar aufzubereiten. Prägnant formulierte und mit Checklisten angereicherte Texte zeigen Lösungswege für – scheinbar – alltägliche Problemstellungen. Oder haben Sie sich auch schon gefragt, wie andere Firmen es schaffen, erfolgreich zu bleiben? Journalistisch aufbereitete Portraits von Menschen hinter den Unternehmen bieten wertvollen Anschauungsunterricht.

Mit der Lektüre von Fachmagazinen halten Sie sich auf dem Laufenden und werden stets auf die aktuellen Trends in der Arbeitswelt aufmerksam gemacht. Ein Abo ist deshalb eine lohnende Investition.

Kurzportrait ORGANISATOR

Der ORGANISATOR ist seit mehr als 90 Jahren ein Garant für praxisbezogene Informationen für Führungskräfte in KMU. In zehn Ausgaben pro Jahr schreiben Fachleute zu Themen wie Führung, Organisation, Finanzen, Personalwesen, Marketing, IT oder Betriebliches Gesundheitsmanagement. In jeder Ausgabe wird zudem ein aktuelles Thema in Form eines Dossiers umfassend behandelt. Übers Jahr verteilt erscheinen zudem die Sonderpublikationen „IT & Business Software“, „Bildungsmarkt Schweiz“ und „KMU-Monitor“.

www.organisator.ch

ORGANISATOR jetzt abonnieren!

Profitieren Sie von 50% Studienrabatt auf ein Jahresabo CHF 87.- anstatt CHF 174.-. Kontakt abo@galledia.ch oder T 058 344 92 95.

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

HR-Insider geben Einblick

|

Du bist auf dem Weg in die Arbeitswelt und möchtest bei einem der Top-Unternehmen eingestellt werden, ein Praktikum oder Trainee-Programm absolvieren? Dann solltest du wissen, auf was die Unternehmen bei einer Bewerbung achten. SCROGGIN fragte Personaler verschiedener Branchen nach ihren Anforderungen an Bewerber.

Von: Alexandra Uster

Beim Anschreiben achte ich speziell darauf, warum jemand zu Hilti kommen will, in welcher Funktion er oder sie einsteigen möchte und warum. Bei den bisherigen Tätigkeiten ist es für mich interessanter zu sehen, was in der Funktion wirklich erreicht wurde, als eine Aufzählung der täglichen Tätigkeiten zu bekommen.

Evelyn Oehri, HR Business Partner, Hilti

Das Bewerbungsschreiben muss meine Neugierde auf die Person wecken, die persönliche Note muss spürbar. Der Bewerber sollte sein Interesse für die spezifische Stelle und für BDO AG als künftige potenzielle Arbeitgeberin unter Beweis stellen.

Daniel Burkhard, Leiter HR, BDO AG

Beim Lesen des Anschreibens achte ich darauf, dass das Anschreibenkeine Wiederholung des Lebenslaufs ist. Stattdessen ist es eine gute Möglichkeit für den Bewerber, seine Motivation deutlich darzulegen und zu erklären, warum er zum Unternehmen und zu dieser Stelle passen könnte.

Lydia Welzel, Group Human Resources, Baloise Group

Wenn der Lebenslauf zum gesuchten Profil passt, möchte ich aus dem Motivationsschreiben mehr über den Bewerber oder die Bewerberin erfahren. Ein Motivationsschreiben ist dann spannend, wenn jemand mehr von sich preisgibt. Hier haben Bewerberinnen und Bewerber die Chance, sich zu verkaufen, ohne überheblich zu wirken.

Daniela Gubler, Leiterin Human Resources , VZ VermögensZentrum

Bewerber sollten sich kurz fassen, aber auch nicht zu knapp. Eine einzelne Seite wird uns nicht viel über den Bewerber verraten, dennoch sollte ein guter Lebenslauf nicht länger als zwei bis drei Seiten sein.

Melanie-Larissa Them, Leadership Development DACH, Unilever Deutschland Holding GmbH

Berufsbezeichnungen haben oft nur eine geringe Aussagekraft. Bewerber sollten daher bei ihren beruflichen Stationen kurz ihre Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten beschreibenund dabei insbesondere die Aufgabenbereiche hervorheben, die für die ausgeschriebene Position von Bedeutung sind.

Juliana Meier, University Relations Manager, ALSTOM (Switzerland) Ltd

Ein persönlicher Bezug und eine gewisse Begeisterung für den Arbeitsinhalt der ausgeschriebenen Stelle sind wichtig. Das äussert sich dann nicht nur im Text, sondern ergibt idealerweise ein stimmiges Bild mit dem eingereichten Lebenslauf –zum Beispiel mit der Wahl der Studienschwerpunkte, Praktika oder den Nebenberufen.

Adrian Röthlisberger, HR Recruiting Consultant, BKW FMB Energie AG

Wenn erkennbar ist, dass der Bewerber oder dieBewerberin sich mit den Aufgaben auseinandergesetzt hat und seine bzw. ihre Qualifikationen und Erfahrungen schlüssig dazu macht und dies wiederum überzeugend in Worte fasst, dann sind die ersten Weichen für ein Interview bereits gestellt.

Vanessa Fromm, HR Marketing/HR Beratung, Helsana

Für eine erfolgreiche Bewerbung ist es wichtig, dass die Bewerbungsunterlagen aus der Menge herausstechen und sich von anderen unterscheiden. Dies erkennt man daran, ob sich der Bewerber bei der Gestaltung Mühe gegeben hat.

Paola Ornella, Leiterin Personalmarketing, IBM Switzerland Ltd.

Wir achten darauf, dass sich die Bewerber im Vorfeld über die Stelle informiert haben und in etwa wissen, was sie in einem dynamischen internationalen Unternehmen wie Deloitte erwartet. Vollständige und ansprechende Unterlagen (Motivationsschreiben, CV, Zeugnisse, Arbeitszeugnisse) sind eine Voraussetzung, um zu Interviews eingeladen zu werden.

Susanne Klein, Senior Recruiter, Deloitte AG

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Linktipps für Bewerbungen

Hier findest du auf zwei Links nützliche Informationen rund um das Thema Bewerbung.

www.zukunftstattherkunft.ch

Hier findest du diverse Checklisten für eine gute Bewerbung, Facts und Studien zu diesem Thema, nützliche Adressen, Anlaufstellen für Fragen und vieles mehr.

|

www.weareready.ch |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Tageslicht hilft gegen Schläfrigkeit

|

Auswirkungen reichen bis in frühe Abendstunden hinein

Lausanne (pte001/15.05.2012/06:00) - Die kognitive Leistung und Aufmerksamkeit eines Menschen hängt stark davon ab, unter welchen Lichtbedingungen er sich tagsüber befindet. Während künstliche Beleuchtung schnell zu Müdigkeit führt, hält das deutlich intensivere Tageslicht Körper und Geist munter und hat sogar noch in den frühen Abendstunden positive Auswirkungen. Das berichten Forscher vom Ecole Polytechnique Federale de Lausanne http://epfl.ch in der Zeitschrift "Behavioral Neuroscience".

Fenster und Kunstlicht im Test

Die Forscher brachten eine Woche lang die innere Uhr von 29 Personen in Einklang. Dazu verpassten sie ihnen einen fixen Schlafstundenplan sowie Armbänder, in denen Lichtsensoren und Beschleunigungsmesser zur Abstimmung des Aktivitätsniveaus integriert waren. Für den eigentlichen Versuch saßen die Probanden dann an zwei Tagen für jeweils acht Stunden (von 12:00 bis 20:00 Uhr) im Labor. Die ersten sechs Stunden davon hielten sie sich beim ersten Termin in einem mit Tageslicht beleuchteten Raum mit einer Lichtintensität 1.000 bis 2.000 Lux auf, das zweite Mal in einen fensterlosen Raum mit Kunstlicht (170 Lux).

Vorteile auch am Abend

Besonderes Augenmerk legten die Forscher auf die jeweils zwei abschließenden Versuchsstunden, bei denen die Probanden in einem halbdunklen Raum (sechs Lux) saßen. Sie entnahmen ihnen dabei Speichelproben zur Feststellung der Konzentration von Cortisol und Melatonin - zweier Hormone, die der Körper im 24-Stunden-Rhythmus produziert und mit deren Hilfe die innere Uhr ausrichtet. Parallel dazu gab es Merktests und die Teilnehmer wurden auch befragt, wie schläfrig oder geistig anwesend sie sich fühlten.

Vorteile von Tageslicht zeigten sich bereits in den Ergebnissen der Befragung alle 30 Minuten, wie aufmerksam oder schläfrig sich die Probanden fühlten - und erst recht in den Gedächtnistests: "Lichtintensität hat direkte Auswirkungen sowohl auf das subjektive Gefühl von Schläfrigkeit als auch auf die kognitive Leistung. Zudem konnten wir zeigen, dass die Vorteile von intensiverem Licht am Tag deutlich länger andauern als die Zeitspanne, in der man ihm ausgesetzt ist", sagt Studienleiterin Mirjam Münch.

Innere Zeitgeber

Knackpunkt für die Auswirkung der Lichtintensität dürfte das Melanopsin sein. Dieses erst kürzlich entdeckte Protein wird in den lichtsensiblen retinalen Ganglienzellen (RGC) der Netzhaut des Auges produziert, von wo aus Nervenimpulse an den inneren Zeitgeber des Gehirns gesendet werden. Im Unterschied zu den Stäbchen und Zapfen bildet diese dritte Art von Photorezeptoren kein Bild, sondern erkennt und empfängt Photonen im sichtbaren Lichtspektrum und wird zusätzlich vom blauen Licht stimuliert (pressetext berichtete: http://pressetext.com/news/20110325013 ).

Abstract zum Artikel unter http://infoscience.epfl.ch/record/174780

|

Bild oben: pixelio.de/Sturm Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Gehaltsverhandlung: Mitarbeiter/innen motivieren, ohne mehr zu zahlen

|

Expertentipp für Führungskräfte im Vertrieb von jobs Personalberatung

Wien (pts005/29.05.2012/09:00) - Im Vertrieb geht es fast immer nur ums Geld. Schließlich ist es das oberste Ziel jedes Vertrieblers, den maximalen Umsatz für sein/ihr Unternehmen zu erzielen. Klassische Angestellte im Vertriebsbereich sind meist auch beim eigenen Gehalt bestrebt, für sich persönlich das Maximum herauszuholen. Dementsprechend positionieren Verkäufer/innen bei den Gehaltsverhandlungen mit ihren Vorgesetzten das Thema Geld an die erste Stelle.

Verkäufer/innen besser gewinnen und länger behalten

Als Personalberatungsunternehmen besetzt die jobs Personalberatung http://www.jobs-personalberatung.com seit 13 Jahren erfolgreich Vertriebspositionen bei ihren Kunden. "Wir möchten unser Wissen rund um Mitarbeitergewinnung, Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung mit Ihnen teilen und leiten Ihnen gerne Tipps weiter, wie Sie als Führungskraft im Vertrieb Verkäufer/innen besser gewinnen und länger behalten können", erklärt Mag. Peter Marsch, Geschäftsführer und Gesellschafter der jobs Personalberatung.

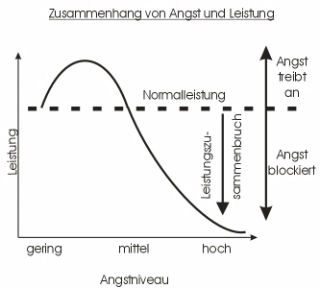

Eine der sensibelsten Aufgaben von Führungskräften ist die Gehaltsverhandlung. Mitarbeiter/innen wollen ihren Vorgesetzen oft weismachen, dass sie mit einer Gehaltserhöhung motiviert seien, mehr zu arbeiten, sie sehr viel kreativer würden und ihre Leistung gewaltig steige, wenn es mehr Geld gibt. Aber Vorsicht: Die Erfahrung lehrt, dass niemand ausschließlich mit Geld motivierbar ist. Schon nach wenigen Monaten ist jede Gehaltserhöhung in den Lebensstandard eingelebt, der zusätzliche Geldanreiz vergessen und Leistung sowie Motivation wieder auf dem Niveau angelangt, wo sie vor der Gehaltserhöhung waren.

Aber wie können Führungskräfte im Verkauf ihre Mitarbeiter/innen auch ohne Geld dazu bringen, besser und stärker zum Unternehmenserfolg beizutragen? Die Towers Perrin Global Workforce Study hat drei Bereiche identifiziert, die auch für Führungskräfte und HR-Management wichtig sind, um Mitarbeiter/innen dazu zu bewegen, am Unternehmenserfolg mitzuwirken: Mitarbeitergewinnung - Mitarbeitermotivation - Mitarbeiterbindung. Diese wurden dann danach analysiert, welchen Stellenwert die Vergütung darin jeweils einnimmt.

Vergütung hat keinen hohen Stellenwert bei Mitarbeiter/innen

Überraschende Erkenntnis: Bei der Mitarbeitergewinnung liegt die Vergütung HINTER flexiblen Arbeitszeiten und einer herausfordernden Tätigkeit erst an dritter Stelle. Bei der Mitarbeitermotivation scheint die Vergütung erst gar nicht auf und bei der Mitarbeiterbindung liegt die Vergütung auch nur an dritter Stelle HINTER dem Ruf des Unternehmens als guter Arbeitgeber und der Gewährung ausreichender Entscheidungsfreiheit. (Quelle: Towers Perrin Global Workforce Study)

Fazit für das Thema Gehaltsverhandlung: Die Bezahlung hilft somit nur bei der Mitarbeiterbindung und nicht bei der Motivation. Mitarbeitermotivation ist ein vom Einkommen losgelöster Faktor und somit nicht Teil einer Gehaltsverhandlung, auch wenn dies von den Mitarbeitern/innen anders gesehen wird.

Kostenfreie Methoden, zufriedene Mitarbeiter/innen zu bekommen

Eine Umfrage unter Verkäufern/innen im Netzwerk von jobs Personalberatung hat ebenfalls einige für das richtige Führen von Gehaltsverhandlungen interessante Ergebnisse ans Tageslicht gebracht. Die Frage lautete: "Wie sorgt man für zufriedene Mitarbeiter?" Die Antworten können Führungskräften dabei helfen, bei Gehaltsverhandlungen auch andere Faktoren zu berücksichtigen. Der große Vorteil: Viele dieser Faktoren sind für Sie als Arbeitgeber KOSTENFREI.

|

Quelle: Gehaltsstudie Verkauf 2012 http://www.jobs-personalberatung.com/index.php?idp=621&hxpage |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Hausarbeiten schreiben

|

Eine Hausarbeit zu schreiben während des Studiums hilft dir in der Vorbereitung deiner Diplom- oder Abschlussarbeit. In deinem eigenen Interesse solltest du während deines Studiums mindestens 2 Hausarbeiten geschrieben haben. So schulst du deine Fähigkeit, in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Thema vollständig zu bearbeiten. Zudem trainierst du dein Rechercheverhalten, um wirklich passende Literatur zu deinem Thema zu finden, zu behandeln und die richtigen Ergebnisse zu erlangen. Du kannst eine Hausarbeit ausserdem auch dazu nutzen, um dich in ein Thema einzuarbeiten, welches du zu gegebener Zeit allenfalls als Abschlussarbeit weiter ausbauen kannst. So merkst du bereits vor deiner Diplomarbeit, ob ein Thema geeignet oder eher ungeeignet ist. Hausarbeiten sind also nicht nur dazu da, um dich als Student zu beschäftigen und die Zeit deines Studiums zu füllen, sondern sie dienen dem Meistern deines grossen Ziels, der Abschlussarbeit.

Nutze die ALPEN-Methode zum Eigenmanagement

Diese Methode hilft dir, Arbeitsabläufe zu planen und Termine zu organisieren, um das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.

A Aufgaben und Termine erfassen.

L Länge und Dauer der Termine ermitteln und dabei auf den eigenen Rhythmus achten.

P Pufferzeiten für Unvorhergesehenes und Pausen einbeziehen. Verplane maximal 60% deiner Zeit!

E Entscheidungen über Reihenfolge und Wichtigkeit der Aufgaben fällen. Übertrage, setze Prioritäten und kürze.

N Nachkontrolle Kontrolliere und mach dadurch Gelungenes sichtbar. Abhaken hilft dir dabei. Übertrage Unerledigtes auf den folgenden Tag.

Gestalte deinen Arbeitsplatz zum Schreiben der Hausarbeit

Folgende Hinweise sollten dir helfen, deinen Arbeitsplatz mit beinahe idealen Bedingungen einzurichten, um die Hausarbeit zu schreiben.

1 Sich wohlfühlen

Das Wichtigste bei der Arbeit und an deinem Arbeitsplatz ist das Gefühl, mit Freude dort zu arbeiten. Wenn du dich deinem Schreibtisch mit Lustlosigkeit näherst, weil er irgendwie nicht zweckmässig, zu kalt, zu dunkel ist oder dir auf andere Art missfällt, so ist dies das erste Element, das verändert werden muss.

2 Arbeitsmaterial

Bereite deinen Arbeitsplatz im Hinblick auf passende Materialien vor. Kaufe alle Arbeitsunterstützung im Handel, um nicht nachher immerzu durch fehlende Materialien unterbrochen zu werden. Dazu gehören z.B. Schreibgeräte (Kugelschreiber, Füller, Bleistift, verschiedene farbige Stifte), Papier, unter Umständen in verschiedenen Farben, Lineal, Mappen, Klebezettel, PC-Druckerpatronen, Register usw. Sorge für ausreichend Ablageflächen, welche du verwenden kannst, um Dokumente auch über eine längere Zeit offen liegen zu lassen.

3 Überblick bewahren

Bewahre auf deinem Schreibtisch nur die Materialien und Dokumente auf, welche du unbedingt brauchst. Lege alle anderen Gegenstände oder Informationen systematisch weg oder bewahre sie auf. Dazu kann dir eine Pinnwand sehr nützlich sein.

4 Regelmässige Pausen

Frische Luft, Bewegung, Gymnastik - all das hilft dir, den Überblick zu behalten und deinen Kopf für das Wichtigste frei zu kriegen. Diesen Rat solltest du nicht unterbewerten. Falls erforderlich, musst du Pausen auch zeitlich koordinieren, so dass du sie nicht vergisst.

5 Wie man sitzt, so schreibt man

Kaufe nicht den günstigsten Bürostuhl, den du kriegen kannst. Dein Rücken wird es dir danken. Ein grosser Tisch, auf dem du ordentlich Platz hast, hilft dir auch über so manche Hürde.

6 Raumklima

Arbeite nicht in einem zu heissen Raum. Er sollte eher etwas kühler und mit frischer Luft versorgt sein. So behälst du einen klaren Kopf.

7 Raumakustik

Vermeide beim Arbeiten Lärm. Ein Radio gehört nicht an einen Arbeitsplatz, wo eine wissenschaftliche Hausarbeit entstehen soll. Informiere deine Mitbewohner, dass du zu gewissen Zeiten nicht gestört werden möchtest oder hänge an deiner Tür ein Schild mit dieser Aufforderung auf. Auch dein Handy und andere Störfaktoren solltest du vorübergehend abschalten.

8 Lichtverhältnisse

Ein heller Arbeitsplatz kann Wunder bewirken, auch ein ordentlicher Bildschirm, der nicht blendet.

Die PQ4R-Methode

Diese Methode des wissenschaftlichen Arbeitens trägt zum verstehenden Lesen bei, was bei wissenschaftlichen Texten häufig von allergrösster Relevanz ist. Die PQ4R Methode solltest du bei jedem Lesen wiederholt ausüben, so dass du die Literatur insgesamt nach dieser Methode erfasst, aber auch einzelne Abschnitte oder Kapitel.

P Preview (Vorschau)

Hier kannst du das Inhaltsverzeichnis, Überschriften und Titel lesen und auch ausgewählte Abschnitte überfliegen. Somit erhälst du einen ersten Überblick.

Q Question (Fragen stellen)

Nun musst du das Thema gruppieren. Welche Informationen besitzt du schon zum Thema? Welche Fragen hast du noch und was möchtest du im Voraus zum Thema der Hausarbeit beantwortet haben? Desweiteren solltest du das Thema der wissenschaftlichen Arbeit einem Bereich zuordnen.

R Read (Lesen)

Sollte es dir möglich sein, unterstreiche während dem intensiven und aufmerksamen Lesen wichtige Schlüsselbegriffe. Das kannst du je nach Umfang auch mit verschiedenen Farben machen, um so Sinnverbindungen zu schaffen.

R Reflect (Nachdenken)

Versuche während des Lesens passende Beispiele zum Gelesenen zu finden oder es mit schon vorhandenem Wissen zu verknüpfen.

R Recite (Wiedergeben)

Versuche nach festgelegten Abschnitten das eben Gelesene bzw. die wichtigsten Informationen daraus selbständig wiederzugeben oder auch sich ergebende Fragen zu verfassen. Notiere diese am besten sofort. Diesen Schritt vernachlässigt man oft, aber er hilft das Gelesene zu verwerten. In dieser Phase, in der du dir dafür Zeit nimmst, kannst du Zusammenhänge erkennen, was während des "schnellen" Lesens nicht möglich ist.

R Review (Überprüfen)

Nach der Lesephase solltest du das Gelesene noch einmal gedanklich durchgehen und kontrollieren. An dieser Stelle kannst du auch die während des Lesens erstellten Aufzeichnungen auswerten und gegebenenfalls Dinge abhaken oder als "erledigt" betrachten. Du kannst nun Querverbindungen, Kritik und weiterführende Beispiele entwickeln. Unter Umständen kannst du auch weiterführende Literatur zu bestimmten Themengebieten an dieser Stelle ermitteln.

Checkliste für das wissenschaftliche Arbeiten

Das grösste Problem vieler Studenten ist wahrscheinlich die Ungewissheit. In 10 Büchern erhälst du 10 verschiedene Lösungsvorschläge zu einem Thema. Du solltest dir zunächst verinnerlichen: Richtiges Lernen muss man lernen! Dabei ist die Entwicklung einer eigenen, wirkungsvollen Methode unverzichtbar. Solche Seiten solltest du nur als Anreiz, Hilfe oder Lösungsvorschlag auffassen. Das eigentliche System muss sich jeder Student selbst erarbeiten. Dafür gibt es leider kein Patentrezept.

1 Themenstellung konkretisieren

Zuerst solltest du das eigentliche Thema der Hausarbeit konkretisieren. Dabei musst du klären, worauf es dir ankommt; was möchtest du mit der Hausarbeit erreichen? Möchtest du bloss einen Sachverhalt darstellen oder ein Problem erörtern bzw. analysieren? Gibt es Richtlinien betreffend der zu benutzenden Materialien oder Quellen?

2 Überblick

Welche Literatur gibt es zu diesem oder verwandten Themen? Du solltest dir zuerst in Bibliotheken oder im Internet einen groben Überblick über vorhandene Materialien und Möglichkeiten zur Recherche beschaffen. Hierbei musst du auf keinen Fall im Detail suchen oder bereits intensiv lesen.

3 Begriffsklärung

Verschaffe dir Klarheit über unverständliche Begriffe deines Themas. Auch bedeutungsgleiche Worte solltest du erkennen und verstehen. Dazu kannst du Nachschlagewerke wie z.B. Fremd- oder Fachwörterbücher benutzen. Auch im Internet findest du eine Fülle von wertvollen Nachschlagewerken.

4 Texte verstehen

Verstehen von Texten geht über das Lesen dieser hinaus. Durch Markieren und Unterstreichen kannst du das Verstehen von wissenschaftlichen Texten begünstigen. Fragen helfen deinem Verständigungsprozess. Häufig musst du einen weiteren Zeitaufwand aufbringen, um die Texte wirklich in Ihrem Kontext zu erfassen und zu verstehen. Da kann es schon mal länger dauern den Text zu verstehen, als nur das reine Lesen des Textes.

5 Exzerpieren / Paraphrasieren (Herauspflücken / Erklären)

Nun musst du den gelesenen Text zusammenfassend reproduzieren, um ihn so in deiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit verkürzt zu gebrauchen. Natürlich darfst du dabei den Autor oder die Quelle nicht vergessen. Du kannst z.B. schreiben: "Der Autor ist der Auffassung, dass..."

6 Grundaussagen sammeln und gliedern

Das gelesene und ausgewertete Material musst du nun ordnen. Dafür kannst du mehrere Methoden nutzen. Zum Beispiel kannst du ein Mind-Map erstellen. Dazu solltest du mindestens ein Blatt der Grösse A4 benutzen. Nur so kannst du alle wesentlichen Gedanken übersichtlich aufzeigen. Nachdem du das gelungen beendet hast, kannst du die einzelnen Punkte durchnummerieren, wodurch eine erste Gliederung entsteht.

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Karriere-Taktiken für Frauen - 7 Tipps für Frauen, die in Führung gehen wollen

|

Frauen in Führungspositionen sind nach wie vor unterrepräsentiert: Laut einer aktuellen Studie des DIW Berlin liegt der Frauenanteil in den Vorstandsetagen der 200 größten Unternehmen Deutschlands nur bei drei Prozent – und damit genau so niedrig wie im Jahr davor. Zur Vorbereitung auf die women&work, Deutschlands größten Messe-Kongress für Frauen am 5. Mai in Bonn, hat Henrike von Platen, Unternehmensberaterin und Präsidentin BPW Germany e.V., sieben Tipps für Frauen zusammengestellt, die in Führung gehen wollen.

Von: Melanie Vogel

1. Überwinden Sie begrenzende Glaubensmuster

Althergebrachte Rollenstereotype halten sich hartnäckig und auch eigene Glaubensmuster schmälern unser Selbstbewusstsein. „Das kannst Du nicht“, „Das ist für Dich zu schwer“, solche Sätze halten sich oft ein Leben lang – außer man ersetzt sie durch neue, Mut machende Aussagen. Probieren Sie Dinge aus, die Sie noch nie gemacht haben – was kann schon passieren?

2. Erkennen Sie Ihre Stärken

Gerade Frauen wissen oft besser, was sie nicht können, als was sie können. Notieren Sie sich Ihre Stärken und konzentrieren Sie sich darauf.

3. Definieren und verfolgen Sie Ihre Ziele und lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen

Wer sich Ziele setzt, hat gute Chancen, dorthin zu gelangen. Überlegen Sie, wo Sie hin möchten oder was Sie tun wollen. Brechen Sie langfristige Ziele auf kleine Zwischenziele herunter und verfolgen Sie diese beständig. Lassen Sie sich von Rückschlägen nicht entmutigen – auch Umwege führen zum Ziel. Nutzen Sie stattdessen die Chance, aus Ihren Fehlern zu lernen.

4. Widerstehen Sie dem Perfektionismus

Gerade für Frauen ist Perfektionismus ein echter Karrierekiller. Alles, was Sie tun, kann natürlich immer noch besser und schöner gemacht werden. Aber führt der Aufwand dafür wirklich zu einem größeren Nutzen? Setzen Sie Prioritäten – und seien Sie mit „fast perfekt“ zufrieden. Fleiß allein führt nicht zu beruflichem Erfolg.

5. Ergreifen Sie Chancen, wenn Sie sich Ihnen bieten

Streichen Sie einen Satz aus Ihrem Kopf, nämlich: „Das kann ich nicht, das hab ich ja noch nie gemacht.“ Wenn Ihnen eine interessante Position vorgeschlagen wird, zweifeln Sie nicht an Ihrer Qualifikation. Zögern Sie nicht und greifen Sie zu. Männer machen das auch!

6. Genießen Sie Ihre Erfolge – und reden Sie darüber

Sie haben ein wichtiges Projekt erfolgreich abgeschlossen? Sie haben ein positives Feedback von einem Kunden erhalten? Sorgen Sie dafür, dass andere davon erfahren! Nur wenn die Entscheidungsträger in Ihrer Firma wissen, was Sie leisten, können Sie eine Gehaltssteigerung oder eine Beförderung bewirken. Vergessen Sie die anerzogene weibliche Bescheidenheit – Eigenlob stinkt nicht!

7. Suchen Sie sich Unterstützung

Gerade Frauen versuchen oft, als Einzelkämpferinnen zu bestehen. Wer aber im Beruf wirklich weiterkommen möchte, braucht Kontakte und ein Netzwerk, das Unterstützung, Tipps und Hilfestellung bietet.

|

Zum BPW Germany Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

So wird aus guten Vorsätzen Wirklichkeit

|

Ziele umsetzen mit der BIRD-Methode und der KIMICH-Strategie

Der Jahreswechsel ist für viele Menschen Anlass, mit alten Gewohnheiten aufzuräumen. Getreu dem Motto „Ab morgen wird alles anders“, überleben die guten Vorsätze allerdings oftmals nicht einmal den ersten Kalendermonat. Damit aus den hehren Zielen Wirklichkeit wird, haben Melanie Vogel, Trainerin und Veranstalterin der women&work, und Claudia Kimich, Verhandlungsexpertin und Coach, effektive Tipps zur Zielerreichung in der BIRD-Methode und der KIMICH-Strategie zusammengefasst.

Von: Melanie Vogel und Claudia Kimich

Diäten, Sport treiben oder weniger Alkohol trinken sind die Klassiker der mehr oder weniger ernst gemeinten Neujahrsvorsätze. Alles auf einmal, wenig durchdacht und nicht selten feuchtfröhlich in der Sylvesternacht beschworen, in diesem neuen Jahr alles anders zu machen. Nur, um dann nach wenigen Tagen oder Wochen festzustellen, dass die alten Marotten wie ein falscher Fünfziger wieder auftauchen.

Das frustriert – vor allem dann, wenn es um existenziellere Ziele geht wie ein Jobwechsel, der Wiedereinstieg oder die Lösung eines beruflichen oder privaten Konfliktes.

Fakt ist, um beruflich und privat erfolgreich sein zu können braucht jeder Mensch klar formulierte Ziele. Individuelle Ziele, die einem persönlichen, inneren Antrieb folgen, der dem Ziel-Besitzer die Kraft verleiht, die gesteckten Ziele auch zu erreichen. Wie das funktionieren kann, zeigt Melanie Vogel, Persönlichkeits-Trainerin und Veranstalterin der women&work, anhand der BIRD-Methode:

B = Bauchgefühl wecken

Stellen Sie sich folgende Fragen: Was ist Ihr Herzenswunsch? Wie möchten Sie bei anderen Menschen in Erinnerung bleiben? Was möchten Sie mit Ihrem Leben anfangen? Folgen Sie Ihrem Bauchgefühl, hören Sie auf Ihre innere Stimme. Besinnen Sie sich auf Ihre Werte, Ihre Wünsche, Ihre Lebensideale – und überdenken Sie dann Ihre aktuelle Situation noch einmal. Wie antworten Sie jetzt auf folgende Fragen: Warum möchten Sie Ihre momentane Situation ändern? Was stresst Sie? Warum sind Sie im Job / im Privatleben unzufrieden? Ihre Lebensplanung und Ihre Lebenswerte sind zwingend nicht die von anderen. Sollte Sie das aufhalten? Sicher nicht, denn Sie haben das Recht, Ihr Leben nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Entfesseln Sie Ihr Potenzial, Ihre Stärken und Talente. Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Werden Ihr Potenzial, Ihre Stärken und Talente in Ihrem Leben von Ihnen (und anderen) gewürdigt? Falls nicht, ist jetzt der Zeitpunkt einer Änderung gekommen.

I = Individualität akzeptieren

Ihre Lebensplanung und Ihre Lebenswerte sind zwingend nicht die von anderen. Sollte Sie das aufhalten? Sicher nicht, denn Sie haben das Recht, Ihr Leben nach Ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Entfesseln Sie Ihr Potenzial, Ihre Stärken und Talente. Seien Sie ehrlich zu sich selbst: Werden Ihr Potenzial, Ihre Stärken und Talente in Ihrem Leben von Ihnen (und anderen) gewürdigt? Falls nicht, ist jetzt der Zeitpunkt einer Änderung gekommen.

R = Richtung festlegen

Menschen sind nur dann wirklich glücklich und zufrieden, wenn sie sich Stück für Stück auf etwas zubewegen, was ihnen Freude bereitet. Glück und Erfolg brauchen folglich eine Richtung – und den Kompass halten Sie in der Hand. Wenn Sie Ihre eigene Lebensrichtung festgelegt haben, finden sich die Ziele oft von selbst – und Veränderungen machen weniger Angst.

D = Durchstarten

Sie haben nun eine Richtung gefunden, in die Sie Ihr Leben und Ihre Ziele lenken wollen – jetzt gilt es: Mutig sein und Durchstarten! Mit dem Durchstarten – also der konkreten Umsetzung eines Vorsatzes – beginnt das Abarbeiten von Zielen und Teilzielen.

Um in diesem „Zielformulierungslabyrinth“ den Überblick behalten zu können, hat die Verhandlungsexpertin Claudia Kimich sechs Schritte zur Zielfindung in der KIMICH-Strategie zusammengefasst. Die K I M I C H–Strategie hilft Ihnen dabei, dass Ihr Ziel konkret – intuitiv – messbar – initiativ – creativ – herausfordernd wird.

K – wie: Werden Sie konkret!

Schreiben Sie Ihre Ziele konkret und detailliert auf. Das führt zu besserer Struktur und schafft sofort mehr Klarheit im Kopf. Behandeln und bearbeiten Sie jedes Ziel individuell, niemals mehrere Ziele auf einmal. Das verwirrt und überfordert.

I – wie: Vertrauen Sie Ihrer Intuition

Formulieren Sie positiv, d.h. schreiben Sie nur auf, was Sie erreichen wollen und nicht, was Sie nicht erreichen wollen. Ihr Unterbewusstsein hört nicht nicht. Vertrauen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele auf Ihre Intuition. Hören Sie auf ein mögliches Bauchgrummeln und gehen Sie ihm auf den Grund.

M – wie: Messen Sie Ihren Erfolg

Schreiben Sie Zahlen, Daten, Mengen und Deadlines auf. Notieren Sie alles, was messbar ist, dann können Sie auch den Erfolg besser kontrollieren. Vermeiden Sie Verallgemeinerungen. Setzen Sie sich selbst – und nur sich selbst – in Bezug zu Ihrem persönlichen Ziel und übernehmen Sie Verantwortung.

I – wie: Ergreifen Sie die Initiative

Verwenden Sie Tatsachen statt Möglichkeiten. Ersetzen Sie würde, hätte, möchte, könnte und dürfte durch die Tatsachenformen: werde, habe, will, kann und darf. Bei Tatsachen sind wir sofort handlungsfähiger. Weniger denken – mehr tun!

C – wie: Seien Sie creativ

Schreiben Sie alle Ideen auf, die Ihnen beim Erreichen Ihres Ziels helfen können. Werten Sie Ihre Ideen nicht, oft sind die mutmaßlich verrücktesten Ideen die Besten. Setzen Sie auf creative Methoden, z.B. schreiben Sie alles auf, womit Sie Ihr Ziel garantiert nicht erreichen - und dann drehen Sie es einfach um.

H – wie: Nehmen Sie die Herausforderung an

Streichen Sie das Wort müssen in jeder Variante aus Ihrem Sprach- und Schreibgebrauch. Es hat eine gewaltige Widerstandswirkung auf Ihr Unterbewusstsein. Formulieren Sie „müssen“ in ein aktives Verb um. Anstatt "Ich muss mit meinem Chef über mein Gehalt reden" sagen Sie besser: " Ich spreche mit meinem Chef über mein Gehalt".

Und am Ende gilt: Durchhalten, durchhalten, durchhalten. Beharrlichkeit ist praktizierte Selbstdisziplin – und ein Beweis dafür, dass Ihnen ihr eigenes Ziel wichtig ist.

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Psychologische Beratungsstellen für Studierende

|

Hier findest du Links zu den Beratungsstellen verschiedener Universitäten in der Schweiz, welche dir z.B. bei Überbelastung gerne für Rat bereitstehen.

Von: Jakob Önat

Universität Bern:

www.beratungsstelle.bernerhochschulen.ch

Universität Freiburg:

www.unifr.ch/cpe/de

Universität Zürich und ETH:

www.pbs.uzh.ch/index.html

Universität St. Gallen:

www.unisg.ch/UeberUns/Services/Beratungsstellen/PsychologischeBeratungss...

Universität Luzern:

www.unilu.ch/deu/psychologische_beratung_4390.html

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Wenn der Erfolg zu Kopf steigt

|

Immer weiter, immer schneller, immer höher – so lautet die Devise der hiesigen Leistungsgesellschaft. Um sich einen Platz ganz oben auf der Karriereleiter zu sichern, arbeiten Studierende unermüdlich auf einen guten Abschluss hin. Doch die Zahl derer, die dem Erfolgsdruck nicht standhalten können, nimmt stetig zu. Für viele bleibt der Griff zur chemischen Keule der einzige Ausweg.

Von: Jakob Önat

Traubenzucker war gestern. Synthetisches Koffein und Ritalin sind momentan – im wahrsten Sinne des Wortes – in aller Munde. Normalerweise wird Ritalin zur Behandlung von Kindern mit dem „Zappelphilipp-Syndrom“ eingesetzt. Bei gesunden Menschen steigert der Wirkstoff Methylphenidat die kognitive Leistungsfähigkeit. Aufgrund dieser Wirkung hat die Pille in den Hörsälen der Universitäten Einzug gehalten. Einige Experten gehen sogar davon aus, dass bereits fünf Prozent der Studierenden leistungssteigernde Arzneimittel konsumieren. Der Schweizer Ritalin-Markt hat sich aufgrund des inflationären Gebrauchs innerhalb einer Dekade verachtfacht – und noch ist das Potenzial bei Weitem nicht ausgeschöpft. Die meisten Ritalin-Konsumenten sind sich nicht im Klaren darüber, welche Risiken die Modepille mit sich birgt. Und solange der Wunsch, möglichst rasch konzentriert und diszipliniert zu sein, erhalten bleibt, wird sich daran auch nichts ändern.

Leistung als Lebensprinzip

Schon Jean-Paul Sartre, französischer Philosoph und Schriftsteller, stellte fest: „Wer nichts getan hat, ist niemand.“ Leistungsfixiertes Denken nimmt in unserer postindustriellen Gesellschaft einen enormen Stellenwert ein. Nicht nur in der Arbeitswelt, auch in anderen Lebensbereichen muss man über die eigenen Grenzen gehen, um erfolgreich zu sein. Allerdings fühlen sich vermehrt auch Kinder und Jugendliche einem starken Druck ausgesetzt. Sie werden früh nach Leistung selektioniert und müssen den harten Anforderungen und den durch Werbung suggerierten Vorbildern vermeintlich gerecht werden. Und doch scheint es ungewiss, ob sie sich jemals in der Ellbogengesellschaft behaupten werden. Das unaufhaltsame Streben nach Erfolg kann aufgehen, man kann aber auch kläglich damit scheitern.

„Man kann nicht im Sprinttempo einen Langstreckenlauf schaffen“

An vielen Universitäten gibt es mittlerweile psychologische Beratungsangebote für verzweifelte Studierende. Im Interview mit SCROGGIN erklärt lic. phil. Ulrich Frischknecht, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Universität Zürich/ETH, wer dieses Beratungsangebot nutzt und wie man trotz hohem Druck gut durch das Studium kommt. Die Fragen stellte Jakob Önat.

Aus welchen Gründen kommen Studierende zu Ihnen?

Zu circa einem Viertel wegen leistungsbezogener Probleme wie Prüfungsangst, Unsicherheit bezüglich der Prüfungsvorbereitungen oder Prüfungsmisserfolg. Die meisten kommen aus persönlichen Gründen, beispielsweise Verunsicherungen, Ängste, Schlafstörungen, Beziehungsprobleme, Entscheidungsfragen, Stress mit den Eltern etc.

Gibt es Studienrichtungen, die stärker von Ängsten und Unsicherheiten betroffen sind?

Wir stellen keine besonders „anfälligen“ Studienrichtungen fest, sehen aber, dass sich mehr Frauen als Männer melden. Das gilt nicht nur für die Universität Zürich/ETH, sondern betrifft alle beratenden Dienste. Die Studien- und Lebenszeit ist wegen ihrer speziellen Anforderungen und ihrer zeitlichen Nähe zur Adoleszenz eine Quelle von Problemen und Fragen an sich. Die Studienrichtung hat kaum Einfluss auf die Inanspruchnahme unserer Gespräche.

Gibt es allgemein in der Gesellschaft einen Trend zum „Gehirn-Doping“?

Es gibt sicher den Traum vom Gehirn-Doping – aber das ist auch alles. Studieren ist primär harte Arbeit ohne viel Rendite und wird vor allem von Interesse und intellektueller Herausforderung getragen. Die meisten Studierenden sind intelligent genug und bedürfen keines Dopings, sondern der Motivation und manchmal auch der Disziplin.

Was braucht man, um dem Leistungsdruck erfolgreich standzuhalten?

Motivation, kluge Einteilung der Kräfte – man kann nicht im Sprinttempo einen Langstreckenlauf schaffen –, vorausschauendes Lernen und Planen sowie die Fähigkeit, sich genug positive Kontakte zu verschaffen, die die eigene Motivation unterstützen. Ausserdem sollte man Möglichkeiten wie einen Auslandsaustausch und Praktika unbedingt nutzen, denn man soll während des Studiums schliesslich auch leben, nicht nur lernen. Das Studium muss Priorität haben, es soll aber nicht Selbstzweck sein. Nicht zuletzt braucht es den Entschluss, erfolgreich sein und etwas aus sich machen zu wollen.

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Chancengleichheit durch anonymisierte Bewerbungen?

|

Anonymität führt zu mehr Chancengleichheit – dies behaupten jedenfalls die Befürworter der gross angelegten Pilotprojekte zum anonymisierten Bewerbungsverfahren. Im Zentrum der Experimente steht die Frage, ob die Chancen von ausländischen, älteren oder weiblichen Bewerbern tatsächlich steigen, wenn ausschliesslich objektive und kompetenzrelevante Kriterien die Auswahl beeinflussen können.

Von: Noemi Biro

Es ist mittlerweile eine erwiesene Tatsache, dass es auf dem Schweizer Stellenmarkt Diskriminierungen gibt. Mehrere wissenschaftliche Studien belegen, dass Bewerbungen von Migranten, Müttern und über 50-Jährigen schneller aussortiert werden als die Anschreiben anderer Bewerber. Bereits Jugendliche ausländischer Herkunft haben, unabhängig von ihren schulischen Leistungen, grössere Mühe, einen Ausbildungsplatz zu finden, als gleichaltrige Schweizer.

Genau diese Angaben – Name, Adresse, Geschlecht, Geburtstagsdatum, Zivilstand und Foto – sollen, entgegen den üblichen Regeln, bei anonymen Bewerbungen nicht mehr auftauchen. Da selbst der Name in den Bewerbungen nicht mehr ersichtlich ist, sind keinerlei Rückschlüsse auf diskriminierungsanfällige Angaben, wie etwa die kulturelle Herkunft, möglich. Übrig bleiben also nur Ausbildung, berufliche Qualifikation und Motivation.

Die persönlichen Angaben sagen wenig über die Kompetenz und Eignung eines Bewerbers aus, und doch werden zu oft gerade wegen solcher biografischer Details potenzielle Kandidaten vorzeitig aussortiert.

Die deutsche bundesstaatliche Antidiskriminierungsstelle (ADS) erkannte, dass es Kandidaten früh aus der Kurve tragen kann, nur weil diese beispielsweise zu alt sind oder ausländische Namen haben. Die neugewonnene Anonymität soll verhindern, dass Vorurteile und Vorlieben die Bewerberauswahl beeinflussen. Bei der Idee der anonymen Lebensläufe geht es darum, Klischees und unbewusste Benachteiligungen zu reduzieren.

Konkret heisst das für den Interessenten, dass persönliche Felder zum Beispiel bei Online-Bewerbungsportalen entweder geschwärzt, freigelassen oder ganz entfernt werden können. Seine Identität muss man erst beim Vorstellungsgespräch preisgeben. Hier endet dann naturgemäss die Anonymität. Kritiker jedoch sehen gerade hier einen Widerspruch und fechten die Idee oft als blinde politische Korrektheit an. Die Unterstellung einer bewussten oder unbewussten Diskriminierung gegenüber Ausländern oder Frauen sei nicht zu vereinbaren mit dem erwarteten „Aha-Erlebnis“ in der zweiten, persönlichen Runde. Es sei reines Wunschdenken, dass derjenige, der die erste Runde mit Vorurteilen bearbeite, später plötzlich eine Erleuchtung erfahre.

Selbst Befürworter des neuen Bewerbungsverfahrens räumen ein, dass sich eine Diskriminierung nicht gänzlich verhindern lasse, sondern lediglich einen Schritt nach hinten verlegt werde. Doch könne gerade diese Verlagerung bereits entscheidend sein. Die Mehrheit der Diskriminierungen fände bei der ersten Auswahl aufgrund der Lebensläufe statt. Wenn nun aber schon in der ersten Selektionsphase Objektivität hergestellt werde, erhöhe dies die Chancengleichheit, so die Befürworter.

Die Gegner der anonymisierten Verfahren räumen eine vorhandene Diskriminierung bei der Anstellung sehr wohl ein, verfolgen aber lieber den Leitsatz: „Unfair bleibt es sowieso“. Der vermeintlich etwas naive Lösungsansatz scheint im Kampf für die Chancengleichheit nutzlos zu sein. Sollte man also lieber nichts tun?

Die Frage, ob die Auswahl durch das geplante Verfahren tatsächlich gleichberechtigt wird, sei dahingestellt. Das anonymisierte Verfahren soll jedenfalls eine Grundvoraussetzung schaffen, die es potenziellen Benachteiligten ermöglicht, im persönlichen Gespräch von sich selbst zu überzeugen, für sich zu werben und Stereotypen zu verwerfen.

Die bestehende, unausgesprochene Realität der Chancenungleichheit ist letztlich auch eine Frage der Integrationsmöglichkeit. Eine erfolgreiche Stellensuche ist Voraussetzung für eine materielle Existenzsicherung und zugleich für soziale Anerkennung. Arbeit bildet eine der wichtigsten Nahtstellen nachhaltiger, gesellschaftlicher Integration und darf von unserer sich liberal verstehenden Gesellschaft nicht in einen Teufelskreis geschoben werden. Dem Einzelnen muss sein Platz aufgrund seiner individuellen, tatsächlich erbrachten Leistung zugestanden werden. Es ist höchste Zeit, dies zu erkennen und alles daranzusetzen, gerechte Bedingungen auf dem Stellenmarkt zu schaffen – unabhängig von Namen und Herkunft.

In der Schweiz hat man mit anonymisierten Lebensläufen bereits positive Erfahrungen gemacht. So hat der Kaufmännische Verband Schweiz (KV) bei der Lehrstellensuche das einjährige Pilotprojekt „Smart Selection“ erfolgreich abgeschlossen. In einer Medienmitteilung sprach sich der KV für anonymisierte Bewerbungen aus, um allen Jugendlichen faire Chancen beim Zugang zu Lehrstellen zu bieten. Auch die teilnehmenden Lehrbetriebe zeigten sich gemäss dem KV zufrieden. Das Bewerbungsverfahren habe schneller und objektiver abgewickelt werden können. Das fehlende Foto, das lediglich die Aufmerksamkeit von den vorhandenen Qualifikationen ablenke, wurde dabei als positiv empfunden. Mit „Smart Selection“ wurde nicht nur die Funktionsweise anonymisierter Verfahren geprüft, sondern auch deren gesellschaftliche Akzeptanz.

Trotz positiver Resonanz und ermutigenden Ergebnissen hat das Projekt bis heute keine Nachahmer gefunden

Bereits 2006 wurde das erste Pilotprojekt in Genf durchgeführt. Die Ergebnisse des dreimonatigen Versuchs wiesen damals bereits auf starke Diskriminierung hin, vor allem bezüglich Geschlecht und Alter. Ziel des Projekts war es seinerzeit, die Arbeitgeber für das Problem der Diskriminierung zu sensibilisieren. Das Bewusstsein, dass dieses Problem in unserer Gesellschaft besteht, sei ein wichtiger Teil zu dessen Bekämpfung, sagte Thierry Apothéloz, Bürgermeister einer teilnehmenden Genfer Gemeinde: „Das Wichtigste am Projekt war der positive Diskussionsprozess.“

Studien belegen, dass Diskriminierung in den meisten Fällen unbewusst stattfindet – geprägt durch vorhandene Stigmatisierungen und Stereotypen. Tatsächlich scheinen manche durch ihre vorurteilsbehaftete Wahrnehmung nicht mehr rein faktisch urteilen zu können und lassen sich von subjektiven Eindrücken leiten. Eine Sensibilisierung sollte zu einer ersten, wichtigen und kritischen Selbstreflexion führen.

Der Bundesrat nahm 2007 dank einer Anfrage von Anita Fetz (SP BS) zu dem Thema Stellung. Die Regierung hielt eine gesetzliche Verankerung damals für ungeeignet, anerkannte aber, dass Aktionen mit anonymisierten Bewerbungen ein sinnvoller Weg zur Sensibilisierung seien.

Letztlich bleibt die Frage, ob die Idee von anonymisierten Bewerbungen sinnlos sind, wenn Diskriminierungen aufgrund fehlender gesetzlicher Vorschriften nicht einklagbar sind. Es gibt hierzulande – anders als etwa in der EU – (noch) kein Gleichbehandlungsgesetz, das auch für private Arbeitgeber verbindlich wäre. Vielmehr herrscht starke Vertragsfreiheit, die bei einer Grundrechtsabwägung, beispielsweise gegenüber einer Altersbenachteiligung, die Oberhand behalten würde. Hier liegt wohl die grundsätzliche Schwierigkeit einer Umsetzung in der Schweiz.

"Eine anonymisierte Bewerbung hat Vor- und Nachteile. In der Schweiz werden in der Regel persönliche Angaben offengelegt was den Vorteil mit sich bringt, dass es wesentlich mehr Aufschluss über das Gesamtbild einer Person gibt und Aktionspotential offen lässt."

Campus Recruiting, UBS

"Ich halte nichts von anonymisierten Bewerbungen, da es für einzelne Firmen einen zusätzlichen Aufwand bedeuten kann. Zudem will man wissen, mit wem man es zu tun hat, denn allenfalls ist ja schon eine Bewerbung der gleichen Person über einen anderen Rekrutierungskanal eingegangen."

Beatrice Bütler, Human Resources Manager, RUAG Schweiz AG

"Beratung ist ein "People Business" – Anonymität ist hier nicht am Platz."

Matthias Hanke, Partner und Head of Recruiting, Roland Berger Strategy Consultants Switzerland

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Viele Wege in den Beruf

|

Als Hochschulabsolvent hast du verschiedene Möglichkeiten, nach deinem Abschluss ins Berufsleben einzusteigen. SCROGGIN-career hat mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die dir wichtige Informationen zum Berufseinstieg geben, und stellt fünf Trainee-Programme vor.

Von: Stefan Bischof

Die klassischen Einstiegsmöglichkeiten für Studierende und Absolventen bei Unternehmen sind das Praktikum, der Direkteinstieg und das Trainee-Programm. Darüber hinaus gibt es aber einen weiteren Weg, in einem Unternehmen Fuss zu fassen: über die Erarbeitung einer Bachelor- beziehungsweise Masterarbeit. Bei der Swisscom AG beispielsweise können Studierende konkrete Themenvorschläge in Form eines „Proposal Paper“ einreichen. Ist das Thema für das Unternehmen von Interesse, stehen die Chancen auf eine Zusammenarbeit gut. Der Studierende ist nicht bei der Swisscom AG angestellt, aber gemäss Mania Hodler, Verantwortliche für das University Marketing bei der Swisscom AG, besteht die Möglichkeit, dass sich aus Bachelor- oder Masterarbeiten auch Festanstellungen ergeben können.

Erste Praxiserfahrung sammeln

Wer sich ein Unternehmen erst einmal anschauen will, bevor er einen festen Vertrag unterschreibt, dem empfiehlt sich ein Praktikum. Die meisten Firmen schreiben Praktikumsplätze je nach Bedarf aus und besetzen sie mit den passenden Studierenden. So kann man schon vor Abschluss des Studiums erste Eindrücke vom Berufsleben sammeln und wertvolle Kontakte zu Mitarbeitern im Unternehmen knüpfen. Viele Arbeitgeber bieten Praktikumsstellen zwischen drei und zwölf Monaten an. Sonja Rizzardi, verantwortlich für das Hochschulmarketing der Schweizerischen Post, betont, dass ein Praktikum möglichst sechs Monate dauern sollte. „Denn für die Einarbeitungsphase in einem Grossunternehmen wie der Post muss genügend Zeit einberechnet werden, damit man die Komplexität und die Zusammenhänge des Unternehmens kennenlernen kann.“ Für Studierende macht es also durchaus Sinn, sich zu überlegen, ein Semester auszusetzen, um ein Praktikum zu absolvieren. Nicht selten verlängern Praktikanten ihren Einsatz und arbeiten anschliessend parallel zum Studium in einer Teilzeitanstellung weiter, wie Mania Hodler von der Swisscom ausführt.

Der optimale Einstieg

Nach dem Abschluss stellt sich dann die Frage, welchen Weg in Berufsleben man wählt. Ob ein Absolvent direkt oder als Trainee einsteigt, hängt von seinen Vorstellungen und Vorkenntnissen ab. Sonja Rizzardi von der Schweizerischen Post erklärt: „Ein Direkteinstieg ist empfehlenswert, wenn der Absolvent bereits genau weiss, in welcher Funktion er arbeiten möchte.“ Idealerweise besitzt er bereits in dem Bereich, in dem er starten will, erste Berufserfahrung. „Für Studierende ist es auf jeden Fall sinnvoll ist, ein Praktikum gegen Mitte oder Ende des Studiums einzuplanen“, so Sonja Rizzardi weiter. „Viele Erfolgsgeschichten zeigen, dass sich aus einem Praktikum eine Teilzeitstelle oder gar ein konkretes Stellenangebot nach Abschluss des Studiums entwickelt hat.“ Bei der Swisscom ist vor allem das Trainee-Programm sehr beliebt, da es den Teilnehmern ermöglicht, während eines Jahres in unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein und dabei ein breites Netzwerk aufzubauen. Den für alle gleichermassen optimalen Berufseinstieg gibt es aber nicht, alle Einstiegswege haben ihre Vor- und Nachteile. Viele Unternehmen versuchen deshalb bewusst, die ganze Bandbreite abzudecken, wie Micaela Saeftel, Head of University Marketing der ABB, sagt.

Trainee-Programme

Für Absolventen, die nur geringe Arbeitserfahrungen besitzen und sich noch unsicher sind, welche Funktion sie später einmal übernehmen wollen, ist das Trainee-Programm der ideale Arbeitseinstieg. Im Folgenden ein paar Trainee-Programme:

- EF Internationale Sprachschulen: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23487

- Go! Uni-Werbung AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/22

- UBS AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23118&name=23118

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Was macht eigentlich einen guten Professor aus?

|

Entschliesst man sich für ein Studium, sind ein paar entscheidende Dinge sehr schnell geklärt. Sehr oft weiss man relativ frühzeitig, an welcher Universität oder Fachhochschule man studieren möchte. Das Studienziel ist klar formuliert und die zu belegenden Vorlesungen und Seminare ergeben sich entsprechend, fast wie von selbst. Entscheidend ist neben der Notwendigkeit, eine Vorlesung zu belegen, vielleicht noch das Interesse daran.

Von: Carsten Wöhlemann

Dabei ist die Vorlesung an sich vielleicht der wichtigste Bestandteil des gesamten Studiums. Verbringt man doch den Grossteil seiner Zeit gemeinsam mit Anderen in mehr oder weniger überfüllten Hörsälen und versucht den dort vermittelten Stoff zu verstehen und abzuspeichern. Sind dann die Vorlesungen eher langweilig und monoton, besteht Gefahr, sehr schnell gedanklich abzuschweifen und einmal Verpasstes lässt sich nur mit grössten Anstrengungen wieder aufholen.

Hier kommt derjenige ins Spiel, der zu grossen Teilen für die Ausgestaltung der Vorlesung verantwortlich ist. In den meisten Fällen ein Professor seines Faches. Ihm obliegt es, seine Zuhörer zu interessieren und in bestem Falle auch für das Gehörte zu begeistern oder die gesamte Veranstaltung eher zu einer Art quälendem und zähem Monolog werden zu lassen.

Doch was garantiert eigentlich einem Professor die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Studierenden bzw. was macht diese eine gute zu einer faszinierenden Vorlesung?

SCROGGIN war an einigen Universitäten unterwegs und hat sich unter den Studierenden vor Ort umgehört. Das Ergebnis unserer kleinen und nicht ganz repräsentativen Umfrage war nicht überraschend.

Eine eher teilnahmslose Präsenz oder stupides, monotones Vor-und Ablesen seitens des Vortragenden wird durch die Bank als hinderlich für eine interessante Lehrveranstaltung empfunden.

Erst eine abwechslungsreiche und anschauliche Präsentation des zu vermittelnden Stoffes, dies gaben 15% der Befragten an, verhilft einer Vorlesung zu stehenden Ovationen unter den Zuhörern, welche bei allem Zuhören auch unbedingt mit einbezogen werden wollen (9%). Fast noch wichtiger sind für 23% der befragten Studierenden die rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten des Prof's. Nur wenn dieser selbst Begeisterung vermittelt und über ein gewisses Charisma verfügt, lassen diese sich auch mitreissen. Hier hilft auch mal ein lockerer Spruch oder eine lustige Anmerkung. Unablässig sind ebenso eine gute Struktur sowie ein deutlich erkennbarer „roter Faden“ (13%).

Nicht unwichtig ist das richtige Tempo einer Vorlesung sowie deren Praxisbezug (14%). Der Stoff sollte weder rasend schnell durchgenommen, noch im Schneckentempo durch ständige Wiederholungen gestreckt werden. Findet hier der Vortragende das richtige Mittel und bezieht zudem das ein oder andere praktische Fallbeispiel mit ein, hat er die meisten der Anwesenden bereits auf seiner Seite.

Vereint also ein Professor die genannten Eigenschaften mit den Anforderungen der Studierenden an eine gute Vorlesung, haben alle gewonnen.

Als Student freut man sich über eine interessante Vorlesung, die hilft, auch den trockensten Stoff zu begreifen und als Professor darf man sich der Aufmerksamkeit und des Interesses seiner Zuhörer stets sicher sein.

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Neuchâtel: Tipps & Tricks

|

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Neuchâtel

Die Universität Neuchâtel (Université de Neuchâtel, zu Deutsch: Neuenburg) ist mit rund 4'000 Studenten eine kleine, aber sehr feine Universität, die international einen hervorragenden Ruf geniesst. Kameradschaft, Gemeinschaft und Hilfestellung von älteren Studierenden an Jüngere werden hier noch grossgeschrieben. Der fast familiäre Rahmen ermöglicht die Knüpfung von engen sozialen Netzwerken. Darüber hinaus ermöglicht er auch Lernmethoden, die an grossen Universitäten in dieser Form nicht machbar sind: Gruppenarbeiten, Seminare und regelmässige Exkursionen zusammen mit einzigartigen Lehrmethoden machen das Studium hier zu einem Lernerlebnis, denn auch die Lehrenden werden streng nach fachlicher Eignung und pädagogischer Kompetenz selektiert. All dies erlaubt ein hohes wissenschaftliches Niveau, Absolventen der Universität Neuchâtel sind bei potenziellen Arbeitgebern daher gern gesehen. Ein Drittel des Budgets wird jährlich in wissenschaftliche Zwecke investiert. Organisatorisch ist die Universität Neuchâtel in fünf Fakultäten gegliedert: Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften und Theologie. 20 Prozent der Studenten stammen aufgrund der guten Reputation der Einrichtung aus dem Ausland. Als Unterrichtssprache ist hauptsächlich das Französische in Gebrauch. Angeboten werden Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Doktorate und Weiterbildungskurse gemäß der Bologna-Reform. Die größte Fakultät ist die Faculté des Lettres et Sciences Humaines mit aktuell rund 1'500 Studierenden.

Von: Marijana Babic

Immatrikulation: Daten und Fakten

Unter dem Link http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/DI... ist das Anmeldeformular zu finden sowie alle Angaben, welche Unterlagen zur Immatrikulation noch erforderlich sind. Wichtig dabei ist, dass die Unterlagen komplett eingereicht werden müssen, ansonsten bleiben sie unbearbeitet. Deswegen ist es ratsam, sich frühzeitig um die Beschaffung aller notwendigen Dokumente zu kümmern, damit alles reibungslos klappt. Mit einem Dokumentenmanagementsystem behält man die Übersicht über die notwendigen Formalien. Studienaspiranten mit einer Schweizer Maturität werden grundsätzlich zu allen Fächern zugelassen. Ausländische Bewerber bzw. Bewerber, die keine Maturität nach Schweizer Standard vorweisen können, können Fragen mit der zuständigen Stelle, der Registration and Mobility Services, abklären: Telefon +41 (0)32 718 10 00, E-Mail: bureau.immatriculation@unine.ch. Bei einem günstigen Handy mit Vertrag bleiben auch die Telefonkosten in die Schweiz im Rahmen. Für das Herbst-/Wintersemester müssen sich Studienanfänger spätestens bis zum 30. April eingeschrieben haben, für das Frühlings-/Sommersemester spätestens bis zum 30. November. Für das Fach Medizin gilt die Deadline vom 15. Februar. Studenten, die zur Ergänzung ihrer Hochschulberechtigung das Freiburger Examen ablegen müssen, sind gehalten, ihr Gesuch zur Immatrikulation früher einzureichen. Wertvolle Hinweise für die Immatrikulationsprozedur gibt die Broschüre http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra.... Hier sind viele Details gelistet. Besondere Regelungen gelten für angehenden Studenten aus Übersee, da die Universität Kooperationen zum Beispiel mit Quebec in Kanada, Australien oder mit Universitäten in südamerikanischen Staaten unterhält. Die oben genannte Broschüre gibt auch hier wertvolle Tipps.

Französischkenntnisse

Bis auf wenige Ausnahmen in Masterstudiengängen wird in Neuchâtel in Französisch gelehrt. Neben sonstigen Französischkursen werden daher auch speziell Sprachkurse angeboten, in deren Rahmen der Erwerb eines Bachelors sprachtechnisch ermöglicht werden soll. Speziell für Studienanfänger, deren Muttersprache nicht Französisch ist, bietet die Universität deswegen auch Kurse an, die sich nach ihren Bedürfnissen richten. Informationen hierüber sind unter http://www2.unine.ch/Jahia/site/prospectivestudent/op/edit/lang/en/pid/2... zu finden. Neben der Universität gibt es noch eine Reihe anderer Einrichtungen in Neuchâtel, die Französisch-Programme anbieten. Eine Liste gibt es unter http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page22609.html. Aufgrund der universitären Gegebenheiten ist es dringend angeraten, sich alsbald ausreichende Französischkenntnisse anzueignen. Hierfür werden als Vorbereitung auch Sommerkurse angeboten: http://www2.unine.ch/ilcf/page6203_en.html. Insbesondere die Kurse des über 100 Jahre alten Institute of French Language and Culture werden als Grundvoraussetzung für den Bachelor of Arts angesehen. Die Tatsache, dass sich sehr viel Nicht-Frankophone unter der Studentenschaft befinden, darf nicht dazu verleiten, die eigentliche Zielsprache aus dem Blick zu verlieren. Die Studienleistungen von Nicht-Muttersprachlern werden nämlich nach den gleichen Kriterien bewertet wie die von Muttersprachlern. Eine gute Idee ist es allemal, sich mit einem Frankophonen zusammenzutun und sich gegenseitig die Sprachen im Tandem-Verfahren beizubringen. Das zeigt nicht nur häufig guten Lernerfolg, sondern ist auch individuell zugeschnitten und ermöglicht wertvolle Kontakte. Wenn anfangs die Französisch-Kenntnisse noch nicht auf einem hohen Niveau sind, leistet im Notfall auch eine professionelle Übersetzungsagentur Abhilfe.

Sprachen im Allgemeinen: Ein unschätzbares Gut

Französisch ist für das Studium unerlässlich, doch ein verhandlungssicheres Englisch ebenso. Spätestens bei der Wahl des Auslandsaufenthalts stellt sich die Frage, wohin es gehen soll und das Englische beginnt dann eine massgebliche Rolle zu spielen. Nicht vergessen werden darf auch die Tatsache, dass Unmengen an Fachliteratur nur in Englisch zur Verfügung stehen. Die Englischkenntnisse sollten zumindest ein passables Textverständnis ermöglichen. Je besser diese ausgeprägt sind, umso reibungsloser wird das Studium verlaufen. Bei den oben genannten Institutionen gibt es auch Angebote für Englisch. Bei fortgeschrittenem Niveau empfiehlt sich ebenfalls ein Tandem-Partner. Sollte noch Raum sein für eine weitere Fremdsprache sein, dann ist das wunderbar. Zu bedenken ist, dass sich schwerlich noch einmal so ideale Bedingungen für das Lernen bieten wie an einer Universität. Wenn auch die dritte Sprache nicht zur Vollendung gebracht werden kann, so sollten doch ein ausreichender passiver Wortschatz und Grundzüge des Sprachverständnisses vorhanden sein. In einer globalisierten Welt sind Sprachkenntnisse ein wahrer Schatz, der auch von künftigen Arbeitgebern entsprechend gewürdigt wird.

Wo finde ich was?

Die Universität Neuchâtel hat übersichtliche Orientierungspläne ins Netz gestellt: http://www2.unine.ch/localisation/page14221.html. Diese sollten ein guter Wegweiser sein, um sich zurechtzufinden. Da Neuchâtel nur knapp 33'000 Einwohner zählt, dürften sich hier keine weiteren Schwierigkeiten ergeben. Doch auch hier gilt wie woanders: Am besten einmal alle relevanten Orte ablaufen, um sich ein Bild der Gegebenheiten und sich vertraut zu machen.

Studienberatung: Hilfe zur Organisation

Abgesehen von den Anlaufstellen der einzelnen Fakultäten (Sekretariate), gibt es für die fünf grossen Zweige der Universität jeweils spezielle Studienberater. In der englischsprachigen Broschüre unter http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra... sind sowohl die Sekretariate der Fakultäten gelistet als auch die Studienberater als direkte Ansprechpartner (mit Telefonnummern). Die Broschüre ist auch gespickt mit anderen hilfreichen Adressen. An der Universität Neuchâtel wird die Hilfestellung für Studierende direkt an die Fakultäten delegiert, aber diese können fachspezifisch auch gezielter weiterhelfen als allgemeine Studienberatungen. Mit diesen sollten angehende Studenten daher noch vor Studienbeginn einen Beratungstermin vereinbaren und ausführlich Themen wie Studienplanung, fachspezifische Fragen und Grundsätzliches erörtern. Belange von (angehenden) Studenten werden an der Universität Neuchâtel grundsätzlich sehr ernst genommen - sicher auch aus dem Grund, weil die Einrichtung ihre gute Reputation behalten will. Angesichts des übersichtlichen Rahmens mit 4'000 Studierenden dürfte die Orientierung auch recht leicht fallen. Hilfreich dürfte es auch sein, sich mit der allgemeinen Studierendenvertretung in Verbindung zu setzen (Kürzel: FEN). Diese bietet als Service unter anderem an, Studenten, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben, zu helfen. Das Webportal findet sich unter www.unine.ch/fen. Kontaktadresse: Avenue de Clos-Brochet 10, Telefon +41 (0)32 727 68 30, E-Mail: association.fen@unine.ch. FEN vermittelt auch Kontakte zu den Fachschaften und zu anderen Studentenorganisationen. Sich mit anderen Studierenden verbinden, das ist für ein erfolgreiches Studium enorm wichtig. Es gilt daher, die übersichtlichen Rahmenbedingungen in Neuenburg zu nutzen – zumal die Universität für die dort herrschende Hilfsbereitschaft bekannt ist. Zur allgemeinen Planung der Belegung von Kursen und Seminare gibt es eine Suchmaschine auf der Websites der Universität, wo alle Veranstaltungen nach Fakultäten und Fächern gelistet sind: http://vm-delta-13.unine.ch/pidhoweb/. Prüfungen (abgesehen von Referaten und Hausarbeiten) finden an der Universität zu bestimmten Terminen statt: Eine nach Fakultäten geordnete Liste für das Jahr 2011 gibt es unter http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/Da....

Wie finde ich mich in den Bibliotheken zurecht?

Die Bibliothek der Universität ist in 19 Teilbibliotheken gegliedert, die eng an die jeweiligen Fächer angegliedert sind. Ausserdem ist Neuchâtel an den Bibliothekenverbund RERO angegliedert, der Austausch mit anderen Bibliotheken (zum Beispiel Fernleihe) ermöglicht. Mit der Immatrikulation ist jeder Student automatisch für die Bibliotheken nutzungsberechtigt. Nach Medien kann einfach online gesucht werden unter http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj. Grundsätzlich ist es auch möglich, nach Fächern zu recherchieren. Unter dem Plan http://www2.unine.ch/webdav/site/bibliotheque/shared/images/plan_biblio.jpg finden sich alle Teilbibliotheken. Alle Öffnungszeiten mit Kontaktpersonen und Telefonnummern sind unter http://www2.unine.ch/bibliotheque/page22088.html gelistet. Sicher wäre es sinnvoll, sich dabei nach Führungen zu erkundigen, um die Bibliotheken kennenzulernen. Da ohne Fachliteratur kein Studium denkbar ist, sollten Aspiranten möglicherweise schon im Vorfeld eine solche Einführung abklären und sich beizeiten intensiv mit Literaturbeschaffung und allen damit zusammenhängenden Prozeduren auseinandersetzen. Insbesondere dann, wenn eine Immatrikulation an der geisteswissenschaftlichen Fakultät geplant ist. Da die Universität grossen Wert auf ein studentenfreundliches Umfeld legt, dürften die Kontaktpersonen gerne Auskünfte geben.

Auslandsaufenthalte: Der Blick über den Tellerrand

Die Universität Neuenburg unterhält verschiedene Kooperation mit anderen Universitäten in der Schweiz selbst, in Europa (ERASMUS) und in Übersee. Da die Website der Universität nur wenig darüber verrät, dürfte es hilfreich sein, sich mit folgenden Kontaktstellen in Verbindung zu setzen und sich zu informieren: Service immatriculation et mobilité (SIM), Bureau de la mobilité (face au bureau B 37), Avenue du 1er-Mars 26, Telefon +41 (0)32 718 10 12, E-Mail: bureau.mobilite@unine.ch. Direkt zuständig ist Michele Maurer, die für die diesbezügliche Studentenberatung verantwortlich ist. Ob nun Übersee oder ein Aufenthalt an einer anderen Schweizer Universität, ein bis zwei Semester ausserhalb des gewohnten Umfelds können neue Einblicke gewähren, Kontaktmöglichkeiten eröffnen oder der Sprachverbesserung dienen. Oft ist ein Auslandsaufenthalt eine bleibende Erfahrung, an die sich Austauschstudenten gerne erinnern.

Schwerpunkt Forschung: Sich rechtzeitig verbinden

Forschung wird an der Universität Neuchâtel grossgeschrieben und in Forschungsprojekte wird viel Geld investiert. Als Student gilt es daher, sich beizeiten in interessante Projekte einzuklinken. Dies bietet zum einen Verdienstmöglichkeiten, außerdem wird der wissenschaftliche Horizont erweitert und fundiert. Ferner sind solche Projekte ein guter Grundstein für eventuelle Weiterbildungen (wie etwa ein Masterstudium). Solche Referenzen sind für spätere Arbeitsstellen ebenso keinesfalls zu unterschätzen. Ansprechpartner sind zum einen die Berater an den Fakultäten (siehe oben), die sicher eine Menge Hinweise geben können. Der kleine Rahmen ermöglicht dabei eine enge Zusammenarbeit mit anderen Forschern, die deswegen sehr fruchtbar sein kann. Wertvolle Details gibt es auf der Forschungsseite http://www2.unine.ch/recherche. In der Linkleiste sind sowohl Ansprechpartner, Organisation von Forschungsprojekten und Forschungsfelder nach Fakultäten gelistet. Für Jungforscher gibt es intensive Förderung. Sicher lohnt sich daher ein regelmäßiger Blick in die „uninews“, ein Magazin, das in bestimmten Abständen über Forschungstätigkeiten in Neuchâtel berichtet und unter http://www2.unine.ch/recherche/page28378.html zu finden ist. Dies ist eine gute Gelegenheit, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Universität pflegt vor allem auch Forschungskooperationen an der Elfenbeinküste. Die Forschungsseite gibt darüber Auskünfte. Vieles dürfte sich auch im Verlaufe des Studiums ergeben, Informationen können in den Veranstaltungen, am jeweiligen schwarzen Brett oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda auftauchen. Auf jeden Fall gilt es, Ohren und Augen offenzuhalten und rechtzeitig zuzugreifen, wenn sich eine attraktive Chance bietet.

Wissenschaftliches Niveau und Anforderungen

Die Universität Neuchâtel geniesst international einen hervorragenden Ruf, insbesondere in den Bereichen Ethnologie, Biologie, Mikrotechnik, Gesundheitsrecht und Wirtschaftswissenschaften. Bei allen Vorzügen sollten sich Studienanfänger dessen bewusst sein, dass auch ein gewisser Standard von den Studenten verlangt wird. Schon früh am Ball bleiben, sich fristgerecht für Prüfungen anmelden und frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen: Das sind wesentliche Faktoren. Voraussetzung sind die Fähigkeiten, sich organisieren zu können, über Selbstdisziplin zu verfügen und sich Perspektiven in verschiedenen Bereichen gleichzeitig aufbauen zu können. Das selbstgestaltete Arbeitspensum sollte daher genauso wenig unterschätzt werden wie die von aussen gestellten Anforderungen.

|

Die wichtigsten Aspekte eines Studiums kurz und knapp: Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Genf: Tipps & Tricks

|

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Genf

Mit knapp 14'500 eingeschriebenen Studenten ist die über 450 Jahre alte Universität Genf (Université de Genève) die zweitgrößte Universität in der Schweiz, die von Jean Calvin persönlich gegründet wurde. Sie gehört zu den ältesten Universitäten Europas und zu den renommiertesten Hochschulen weltweit und hat in einem Ranking in Europa den dritten Platz belegt (weltweit: Platz 28). Sieben Fakultäten bieten ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten an, von der Medizin über Wirtschafts- und Geisteswissenschaften bis zu den Rechtswissenschaften. Hinzu kommen eine Übersetzungsschule und autonome Institute, die zumeist mit internationalen Organisationen vernetzt sind und daher für Studierende mit international ausgerichteten Fächern besonders interessant sind. Die Universität ist den Reformen von Bologna verpflichtet und bietet (abgesehen von auf ein Doktorat ausgelegte Studien) Bachelor- und Masterstudiengänge an. Mit der Situierung in der internationalen Stadt Genf, wo unter anderem die WHO ihren Hauptsitz hat, hat auch die Universität internationales Flair. Über ein Drittel der Studentenschaft besteht aus Studierenden ausländischer Herkunft, fast 60 Prozent sind Frauen. Da es sich um eine recht grosse Einrichtung handelt, existieren viele Leitlinien und Hilfsmöglichkeiten für Studienanfänger, um sich nicht im – auf den ersten Blick - universitären Dschungel zu verlieren. Die Unterrichtssprache ist überwiegend Französisch, auch die wichtige Website www.unige.ch ist zumeist französisch gehalten. Für diejenigen, deren Muttersprache nicht Französisch ist, mag die Broschüre unter http://www.unige.ch/international/etudageneve/etudier_UNIGE_eng_2010.pdf. für den Anfang weiterhelfen.

Von: Marijana Babic

Einführungstage: Ein Besuch in der Universität Genf

Die Universität hält regelmässig einen Einführungstag ab, an welchem alle Fächer für künftige Studenten vorgestellt werden. Informationen und eine aktuelle Broschüre gibt es jeweils unter http://www.unige.ch/futursetudiants/collegiens10.html. Für 2011 ist der Einführungstag schon vorbei, doch Aspiranten sollten sich regelmäßig unter diesem Link umschauen, was sich Neues tut. Falls möglich, sollten angehende Studenten an diesem Tag teilnehmen, weil neben der Fächervorstellung auch schon Insider-Wissen vermittelt wird und sich möglicherweise der eine oder andere Kontakt ergibt und ein Gesamteindruck von der Universität entsteht. Eine wichtige Kontaktadresse für künftige Studenten ist futursetudiants@unige.ch. Hier können von angehenden Studenten Fragen gestellt und Details geklärt werden bzw. sie werden an die zuständigen Stellen weiterverwiesen.

Einschreiben: Einfach und unkompliziert

Unter dem Link http://www.unige.ch/dase/immatriculation/immatriculer10.pdf ist die Leitbroschüre zu finden, wie die Immatrikulation zu erfolgen hat. Diese erfordert die Vorlage eines Personalausweises und des Abschlusszeugnisses der Matura, falls bereits vorhanden. Hat der Studienbewerber schon andere akademische Abschlüsse absolviert, sind diese ebenfalls vorzulegen. Das Einschreibeformular ist erhältlich beim Espace administratif des étudiants, Uni Dufour, bureau 222, 24 rue Général-Dufour, 1211 Genève 4 (Telefon +41 (0)22 379 71 11, E-Mail: immat@unige.ch). Das Formular ist vor dem 30. April abzuschicken. Bewerber, die keine Schweizer Matura haben, müssen gegebenenfalls klären, ob ihr Abschluss ausreichend ist und anerkannt wird. Besonders an der Universität Genf ist, dass auch im Berufsleben Stehende ohne Matura dank einem speziellen Aufnahmeverfahren studieren können (mit Ausnahme von Medizin). Die Studiengebühren betragen 500 CHF pro Semester. Online ist es möglich, sich unter www.unige.ch/dase/immatriculation/Immatenglish.html einzuschreiben. Die Deadlines für besondere Fächer sind: 31. Januar, Schule für Übersetzen und Dolmetschen, 15. Februar, Deadline für Medizin, 28. Februar, Deadline für die Fakultät der Wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.

Hilfestellung beim Studium: Zeitmanagement und mehr