Studium

Laptops sind keine ideale Lernhilfe

Handschriftliche Notizen fördern Verständnis eher

Princeton (pte011/25.04.2014/13:33) - Für immer mehr Studenten ist das Notebook ein Lernbegleiter, auf dem sie auch ihre Notizen währen Vorlesungen machen. Doch das ist einer aktuellen Studie zufolge gar nicht so gut. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Laptops auch bei korrekter Nutzung - also nicht zum Einkaufen auf Amazon während des Unterrichts - dennoch die akademische Leistung schmälern können", so Pam Mueller, Psychologin an der Princeton University http://princeton.edu . Um Konzepte wirklich zu begreifen und langfristig zu behalten, ist es immer noch besser, sie wirklich zu Papier zu bringen.

Wissen gehört auf Papier

Mobile Computer halten immer stärker in Hörsälen Einzug, was bisher vor allem aufgrund der potenziellen Ablenkung - durch Spiele, Shopping oder überschwänglichen Online-Medienkonsum - auf Kritik gestoßen ist. Doch die in Psychological Science http://pss.sagepub.com veröffentlichte Studie zeigt ein viel grundlegenderes Problem. Digitale Notizen scheinen nicht das ideale Mittel, wenn es darum geht, wirklich inhaltliche Konzepte zu verstehen, statt nur einfach Fakten zu behalten. Das hat ein Experiment mit 65 Studenten gezeigt, die sich Notizen zu ausgewählten TED Talks http://ted.com/talks entweder auf einem Laptop oder auf einem Notizblock machen durften.

Nach den Vorträgen, die nicht unbedingt alltägliche Informationen enthalten, mussten die Probanden Ablenkungen über sich ergehen lassen, darunter eine schwierige Gedächtnisübung. 30 Minuten nach dem eigentlichen Vortrag mussten die Studenten dann Fragen zum jeweiligen TED Talk beantworten. Ging es einfach nur um Fakten, war es egal, wie die Probanden mitgeschrieben hatten. Bei konzeptionellen Fragen ("Wie unterschieden sich Japan und Schweden in ihrem Zugang zu Gleichberechtigung in der Gesellschaft?") schnitten die Laptop-Nutzer hingegen deutlich schlechter ab.

Häufig Sinnloser Wortlaut

Die digitalen Notizen waren umfangreicher und haben Vorträge eher wörtlich wiedergegeben. Ersteres scheint zwar von Vorteil, Letzteres dagegen hinderlich für den Lernerfolg. Die Forscher vermuten, dass handschriftlich Mitschreibende Information direkt vorverarbeiten und daher Wichtigeres notieren. Daher kam etwas überraschend, dass Notebook-Nutzer auch dann merklich schlechter abschnitten, wenn sie explizit ermuntert wurden, wörtliches Mitschreiben zu unterlassen. Bei Tests eine Woche nach dem Vortrag hatten Studenten mit Notizen auf Papier erneut die Nase vorn. Wieder zeigte sich, dass wörtliche Mitschriften konzeptionellem Verständnis nicht dienlich scheinen.

"Ich glaube nicht, dass wir Menschen in Massen dazu bekommen, zum Notizblock zurückzukehren", sagt Mueller. Doch gibt es einige neue Stylus-Technologien, die vielleicht eher einen sinnvollen Zugang zu digitalen gespeicherten Notizen ermöglichen. Denn solche Geräte hätten auch den Vorteil "gezwungen zu sein, eingehende Information zu verarbeiten, statt sie nur gedankenlos aufzuschreiben". Jedenfalls sollten sich die Menschen bewusst vor Augen führen, wie sie Notizen machen - sowohl mit Blick auf das Medium als auch die Strategie.

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Spartipps von Studenten für Studenten

Ich nehme mein Essen immer von zu Hause mit, so kann ich viel Geld sparen, indem ich es nicht für das Mensaessen ausgebe.

(Selina, 27 Jahre, Uni Zürich Irchel)

Verschiedene Angebote vergleichen und entscheiden, welches Angebot das passende und billigere ist. Einkaufszettel verwenden, dies verleitet weniger Sachen zu kaufen, die man gar nicht benötigt.

(Nina, 21 Jahre, PH Rorschach)

Ich achte bei Lebensmitteln sehr darauf, dass ich günstige Produkte einkaufe. z.B.: Aldi, Migros Budget

(Diego, 25 Jahre, Uni Bern)

Besonders wichtig finde ich, dass man sich immer fragt, ob man etwas wirklich braucht

und dass man auch mal verzichten kann.

(Sindy, 22 Jahre, Uni Luzern)

Weniger Kaffee trinken und weniger Bier saufen ;-)

(Christopher, 28 Jahre , Zürich ETH)

Es gibt in vielen Geschäften Studentenrabatte, durch diese kann man sehr viel Geld sparen.

(Michael, 22 Jahre, HSG)

Den Alkohol nicht im Ausgang konsumieren, sondern vortrinken, das ist viel günstiger.

(Raphael, 22 Jahre, Uni Fribourg)

Thema für die nächste Ausgabe:

Was ist deine Meinung? Sollte man nach dem Bachelor gleich weiterstudieren oder zuerst noch ein Praktikum absolvieren ?

Schreibe uns an redaktion@scroggin.info

|

|

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

USA: Bachelor treibt Studenten in Schuldenfalle

|

94 Prozent borgen sich Geld für Ausbildung aus - Doppelbelastung droht

Ada (pte002/14.05.2012/06:05) - Aktuellen Angaben von US-Behörden steht derzeit über eine Mrd. Dollar an Studentendarlehen aus. Unter drückenden Schulden leiden nicht mehr nur Studienabbrecher oder Doktoranden, die die Kosten für ihre jahrelange Ausbildung zurückzahlen müssen. Heute borgt sich einem Bericht der New York Times nach fast jeder, der einen Bachelor anstrebt, Geld aus.

Elite-Studenten haben es leichter

Einer aktuellen Analyse der Zeitung nach leihen sich 94 Prozent der Studenten, die mit einem Bachelor abschließen, Geld für ihre Ausbildung. Grundlage für diese Erhebung sind die neuesten Daten des U.S. Department of Education http://ed.gov . Zum Vergleich: 1993 waren es nur 45 Prozent. Die Darlehen stammen von der Regierung, privaten Geldgebern und Verwandten.

Bei allen Darlehensnehmern lag die Verschuldung 2011 bei 23.300 Dollar. Zehn Prozent hatten mehr als 54.000 Dollar Schulden, drei Prozent mehr als 100.000, wie die Federal Reserve Bank of New York http://newyorkfed.org erhoben hat. Die durchschnittliche Verschuldung nach einem Bachelor-Abschluss beträgt von weniger als 10.000 Dollar, bei Elite-Unis wie Priceton und Williams College bis zu fast 50.000 Dollar an Privatuniversitäten mit weniger wohlhabenden Studenten und weniger finanzieller Unterstützung.

Ohio besonders stark betroffen

Die Studenten an der Ohio Northern University http://onu.edu , die gerade mit einem Bachelor abgeschlossen haben, gehören zu den am höchsten verschuldeten Amerikas. Die Studienabgänger der mehr als 200 Colleges und Universtitäten des Bundesstaates Ohio sind jene, die landesweit am stärksten verschuldet sind.

Auch Kelsey Griffith hat vor kurzem ihr Studium an der Ohio Northern University abgeschlossen. Um ihre Studentendarlehen über 120.000 Dollar abzubezahlen, arbeitet sie bereits in zwei Restaurants. Bald wird sie wieder zu ihren Eltern ziehen. Die Studentin hat gewusst, dass eine Privat-Uni viel Geld kostet. Nach ihrem Abschluss wird sie im Monat Raten von über 900 Dollar zurückzahlen müssen.

|

Bild oben: pixelio.de, adel |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Viele Wege in den Beruf

|

Als Hochschulabsolvent hast du verschiedene Möglichkeiten, nach deinem Abschluss ins Berufsleben einzusteigen. SCROGGIN-career hat mit verschiedenen Unternehmen gesprochen, die dir wichtige Informationen zum Berufseinstieg geben, und stellt fünf Trainee-Programme vor.

Von: Stefan Bischof

Die klassischen Einstiegsmöglichkeiten für Studierende und Absolventen bei Unternehmen sind das Praktikum, der Direkteinstieg und das Trainee-Programm. Darüber hinaus gibt es aber einen weiteren Weg, in einem Unternehmen Fuss zu fassen: über die Erarbeitung einer Bachelor- beziehungsweise Masterarbeit. Bei der Swisscom AG beispielsweise können Studierende konkrete Themenvorschläge in Form eines „Proposal Paper“ einreichen. Ist das Thema für das Unternehmen von Interesse, stehen die Chancen auf eine Zusammenarbeit gut. Der Studierende ist nicht bei der Swisscom AG angestellt, aber gemäss Mania Hodler, Verantwortliche für das University Marketing bei der Swisscom AG, besteht die Möglichkeit, dass sich aus Bachelor- oder Masterarbeiten auch Festanstellungen ergeben können.

Erste Praxiserfahrung sammeln

Wer sich ein Unternehmen erst einmal anschauen will, bevor er einen festen Vertrag unterschreibt, dem empfiehlt sich ein Praktikum. Die meisten Firmen schreiben Praktikumsplätze je nach Bedarf aus und besetzen sie mit den passenden Studierenden. So kann man schon vor Abschluss des Studiums erste Eindrücke vom Berufsleben sammeln und wertvolle Kontakte zu Mitarbeitern im Unternehmen knüpfen. Viele Arbeitgeber bieten Praktikumsstellen zwischen drei und zwölf Monaten an. Sonja Rizzardi, verantwortlich für das Hochschulmarketing der Schweizerischen Post, betont, dass ein Praktikum möglichst sechs Monate dauern sollte. „Denn für die Einarbeitungsphase in einem Grossunternehmen wie der Post muss genügend Zeit einberechnet werden, damit man die Komplexität und die Zusammenhänge des Unternehmens kennenlernen kann.“ Für Studierende macht es also durchaus Sinn, sich zu überlegen, ein Semester auszusetzen, um ein Praktikum zu absolvieren. Nicht selten verlängern Praktikanten ihren Einsatz und arbeiten anschliessend parallel zum Studium in einer Teilzeitanstellung weiter, wie Mania Hodler von der Swisscom ausführt.

Der optimale Einstieg

Nach dem Abschluss stellt sich dann die Frage, welchen Weg in Berufsleben man wählt. Ob ein Absolvent direkt oder als Trainee einsteigt, hängt von seinen Vorstellungen und Vorkenntnissen ab. Sonja Rizzardi von der Schweizerischen Post erklärt: „Ein Direkteinstieg ist empfehlenswert, wenn der Absolvent bereits genau weiss, in welcher Funktion er arbeiten möchte.“ Idealerweise besitzt er bereits in dem Bereich, in dem er starten will, erste Berufserfahrung. „Für Studierende ist es auf jeden Fall sinnvoll ist, ein Praktikum gegen Mitte oder Ende des Studiums einzuplanen“, so Sonja Rizzardi weiter. „Viele Erfolgsgeschichten zeigen, dass sich aus einem Praktikum eine Teilzeitstelle oder gar ein konkretes Stellenangebot nach Abschluss des Studiums entwickelt hat.“ Bei der Swisscom ist vor allem das Trainee-Programm sehr beliebt, da es den Teilnehmern ermöglicht, während eines Jahres in unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein und dabei ein breites Netzwerk aufzubauen. Den für alle gleichermassen optimalen Berufseinstieg gibt es aber nicht, alle Einstiegswege haben ihre Vor- und Nachteile. Viele Unternehmen versuchen deshalb bewusst, die ganze Bandbreite abzudecken, wie Micaela Saeftel, Head of University Marketing der ABB, sagt.

Trainee-Programme

Für Absolventen, die nur geringe Arbeitserfahrungen besitzen und sich noch unsicher sind, welche Funktion sie später einmal übernehmen wollen, ist das Trainee-Programm der ideale Arbeitseinstieg. Im Folgenden ein paar Trainee-Programme:

- EF Internationale Sprachschulen: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23487

- Go! Uni-Werbung AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/22

- UBS AG: http://scroggin.info/?q=trainee_anzeige/23118&name=23118

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Was macht eigentlich einen guten Professor aus?

|

Entschliesst man sich für ein Studium, sind ein paar entscheidende Dinge sehr schnell geklärt. Sehr oft weiss man relativ frühzeitig, an welcher Universität oder Fachhochschule man studieren möchte. Das Studienziel ist klar formuliert und die zu belegenden Vorlesungen und Seminare ergeben sich entsprechend, fast wie von selbst. Entscheidend ist neben der Notwendigkeit, eine Vorlesung zu belegen, vielleicht noch das Interesse daran.

Von: Carsten Wöhlemann

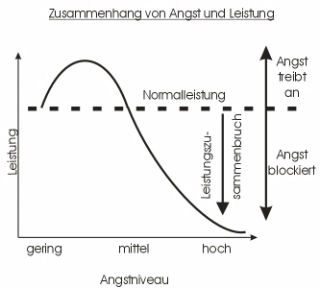

Dabei ist die Vorlesung an sich vielleicht der wichtigste Bestandteil des gesamten Studiums. Verbringt man doch den Grossteil seiner Zeit gemeinsam mit Anderen in mehr oder weniger überfüllten Hörsälen und versucht den dort vermittelten Stoff zu verstehen und abzuspeichern. Sind dann die Vorlesungen eher langweilig und monoton, besteht Gefahr, sehr schnell gedanklich abzuschweifen und einmal Verpasstes lässt sich nur mit grössten Anstrengungen wieder aufholen.

Hier kommt derjenige ins Spiel, der zu grossen Teilen für die Ausgestaltung der Vorlesung verantwortlich ist. In den meisten Fällen ein Professor seines Faches. Ihm obliegt es, seine Zuhörer zu interessieren und in bestem Falle auch für das Gehörte zu begeistern oder die gesamte Veranstaltung eher zu einer Art quälendem und zähem Monolog werden zu lassen.

Doch was garantiert eigentlich einem Professor die ungeteilte Aufmerksamkeit seiner Studierenden bzw. was macht diese eine gute zu einer faszinierenden Vorlesung?

SCROGGIN war an einigen Universitäten unterwegs und hat sich unter den Studierenden vor Ort umgehört. Das Ergebnis unserer kleinen und nicht ganz repräsentativen Umfrage war nicht überraschend.

Eine eher teilnahmslose Präsenz oder stupides, monotones Vor-und Ablesen seitens des Vortragenden wird durch die Bank als hinderlich für eine interessante Lehrveranstaltung empfunden.

Erst eine abwechslungsreiche und anschauliche Präsentation des zu vermittelnden Stoffes, dies gaben 15% der Befragten an, verhilft einer Vorlesung zu stehenden Ovationen unter den Zuhörern, welche bei allem Zuhören auch unbedingt mit einbezogen werden wollen (9%). Fast noch wichtiger sind für 23% der befragten Studierenden die rhetorischen und didaktischen Fähigkeiten des Prof's. Nur wenn dieser selbst Begeisterung vermittelt und über ein gewisses Charisma verfügt, lassen diese sich auch mitreissen. Hier hilft auch mal ein lockerer Spruch oder eine lustige Anmerkung. Unablässig sind ebenso eine gute Struktur sowie ein deutlich erkennbarer „roter Faden“ (13%).

Nicht unwichtig ist das richtige Tempo einer Vorlesung sowie deren Praxisbezug (14%). Der Stoff sollte weder rasend schnell durchgenommen, noch im Schneckentempo durch ständige Wiederholungen gestreckt werden. Findet hier der Vortragende das richtige Mittel und bezieht zudem das ein oder andere praktische Fallbeispiel mit ein, hat er die meisten der Anwesenden bereits auf seiner Seite.

Vereint also ein Professor die genannten Eigenschaften mit den Anforderungen der Studierenden an eine gute Vorlesung, haben alle gewonnen.

Als Student freut man sich über eine interessante Vorlesung, die hilft, auch den trockensten Stoff zu begreifen und als Professor darf man sich der Aufmerksamkeit und des Interesses seiner Zuhörer stets sicher sein.

|

Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Neuchâtel: Tipps & Tricks

|

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Neuchâtel

Die Universität Neuchâtel (Université de Neuchâtel, zu Deutsch: Neuenburg) ist mit rund 4'000 Studenten eine kleine, aber sehr feine Universität, die international einen hervorragenden Ruf geniesst. Kameradschaft, Gemeinschaft und Hilfestellung von älteren Studierenden an Jüngere werden hier noch grossgeschrieben. Der fast familiäre Rahmen ermöglicht die Knüpfung von engen sozialen Netzwerken. Darüber hinaus ermöglicht er auch Lernmethoden, die an grossen Universitäten in dieser Form nicht machbar sind: Gruppenarbeiten, Seminare und regelmässige Exkursionen zusammen mit einzigartigen Lehrmethoden machen das Studium hier zu einem Lernerlebnis, denn auch die Lehrenden werden streng nach fachlicher Eignung und pädagogischer Kompetenz selektiert. All dies erlaubt ein hohes wissenschaftliches Niveau, Absolventen der Universität Neuchâtel sind bei potenziellen Arbeitgebern daher gern gesehen. Ein Drittel des Budgets wird jährlich in wissenschaftliche Zwecke investiert. Organisatorisch ist die Universität Neuchâtel in fünf Fakultäten gegliedert: Naturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Geisteswissenschaften und Theologie. 20 Prozent der Studenten stammen aufgrund der guten Reputation der Einrichtung aus dem Ausland. Als Unterrichtssprache ist hauptsächlich das Französische in Gebrauch. Angeboten werden Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Doktorate und Weiterbildungskurse gemäß der Bologna-Reform. Die größte Fakultät ist die Faculté des Lettres et Sciences Humaines mit aktuell rund 1'500 Studierenden.

Von: Marijana Babic

Immatrikulation: Daten und Fakten

Unter dem Link http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/DI... ist das Anmeldeformular zu finden sowie alle Angaben, welche Unterlagen zur Immatrikulation noch erforderlich sind. Wichtig dabei ist, dass die Unterlagen komplett eingereicht werden müssen, ansonsten bleiben sie unbearbeitet. Deswegen ist es ratsam, sich frühzeitig um die Beschaffung aller notwendigen Dokumente zu kümmern, damit alles reibungslos klappt. Mit einem Dokumentenmanagementsystem behält man die Übersicht über die notwendigen Formalien. Studienaspiranten mit einer Schweizer Maturität werden grundsätzlich zu allen Fächern zugelassen. Ausländische Bewerber bzw. Bewerber, die keine Maturität nach Schweizer Standard vorweisen können, können Fragen mit der zuständigen Stelle, der Registration and Mobility Services, abklären: Telefon +41 (0)32 718 10 00, E-Mail: bureau.immatriculation@unine.ch. Bei einem günstigen Handy mit Vertrag bleiben auch die Telefonkosten in die Schweiz im Rahmen. Für das Herbst-/Wintersemester müssen sich Studienanfänger spätestens bis zum 30. April eingeschrieben haben, für das Frühlings-/Sommersemester spätestens bis zum 30. November. Für das Fach Medizin gilt die Deadline vom 15. Februar. Studenten, die zur Ergänzung ihrer Hochschulberechtigung das Freiburger Examen ablegen müssen, sind gehalten, ihr Gesuch zur Immatrikulation früher einzureichen. Wertvolle Hinweise für die Immatrikulationsprozedur gibt die Broschüre http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra.... Hier sind viele Details gelistet. Besondere Regelungen gelten für angehenden Studenten aus Übersee, da die Universität Kooperationen zum Beispiel mit Quebec in Kanada, Australien oder mit Universitäten in südamerikanischen Staaten unterhält. Die oben genannte Broschüre gibt auch hier wertvolle Tipps.

Französischkenntnisse

Bis auf wenige Ausnahmen in Masterstudiengängen wird in Neuchâtel in Französisch gelehrt. Neben sonstigen Französischkursen werden daher auch speziell Sprachkurse angeboten, in deren Rahmen der Erwerb eines Bachelors sprachtechnisch ermöglicht werden soll. Speziell für Studienanfänger, deren Muttersprache nicht Französisch ist, bietet die Universität deswegen auch Kurse an, die sich nach ihren Bedürfnissen richten. Informationen hierüber sind unter http://www2.unine.ch/Jahia/site/prospectivestudent/op/edit/lang/en/pid/2... zu finden. Neben der Universität gibt es noch eine Reihe anderer Einrichtungen in Neuchâtel, die Französisch-Programme anbieten. Eine Liste gibt es unter http://www2.unine.ch/prospectivestudent/page22609.html. Aufgrund der universitären Gegebenheiten ist es dringend angeraten, sich alsbald ausreichende Französischkenntnisse anzueignen. Hierfür werden als Vorbereitung auch Sommerkurse angeboten: http://www2.unine.ch/ilcf/page6203_en.html. Insbesondere die Kurse des über 100 Jahre alten Institute of French Language and Culture werden als Grundvoraussetzung für den Bachelor of Arts angesehen. Die Tatsache, dass sich sehr viel Nicht-Frankophone unter der Studentenschaft befinden, darf nicht dazu verleiten, die eigentliche Zielsprache aus dem Blick zu verlieren. Die Studienleistungen von Nicht-Muttersprachlern werden nämlich nach den gleichen Kriterien bewertet wie die von Muttersprachlern. Eine gute Idee ist es allemal, sich mit einem Frankophonen zusammenzutun und sich gegenseitig die Sprachen im Tandem-Verfahren beizubringen. Das zeigt nicht nur häufig guten Lernerfolg, sondern ist auch individuell zugeschnitten und ermöglicht wertvolle Kontakte. Wenn anfangs die Französisch-Kenntnisse noch nicht auf einem hohen Niveau sind, leistet im Notfall auch eine professionelle Übersetzungsagentur Abhilfe.

Sprachen im Allgemeinen: Ein unschätzbares Gut

Französisch ist für das Studium unerlässlich, doch ein verhandlungssicheres Englisch ebenso. Spätestens bei der Wahl des Auslandsaufenthalts stellt sich die Frage, wohin es gehen soll und das Englische beginnt dann eine massgebliche Rolle zu spielen. Nicht vergessen werden darf auch die Tatsache, dass Unmengen an Fachliteratur nur in Englisch zur Verfügung stehen. Die Englischkenntnisse sollten zumindest ein passables Textverständnis ermöglichen. Je besser diese ausgeprägt sind, umso reibungsloser wird das Studium verlaufen. Bei den oben genannten Institutionen gibt es auch Angebote für Englisch. Bei fortgeschrittenem Niveau empfiehlt sich ebenfalls ein Tandem-Partner. Sollte noch Raum sein für eine weitere Fremdsprache sein, dann ist das wunderbar. Zu bedenken ist, dass sich schwerlich noch einmal so ideale Bedingungen für das Lernen bieten wie an einer Universität. Wenn auch die dritte Sprache nicht zur Vollendung gebracht werden kann, so sollten doch ein ausreichender passiver Wortschatz und Grundzüge des Sprachverständnisses vorhanden sein. In einer globalisierten Welt sind Sprachkenntnisse ein wahrer Schatz, der auch von künftigen Arbeitgebern entsprechend gewürdigt wird.

Wo finde ich was?

Die Universität Neuchâtel hat übersichtliche Orientierungspläne ins Netz gestellt: http://www2.unine.ch/localisation/page14221.html. Diese sollten ein guter Wegweiser sein, um sich zurechtzufinden. Da Neuchâtel nur knapp 33'000 Einwohner zählt, dürften sich hier keine weiteren Schwierigkeiten ergeben. Doch auch hier gilt wie woanders: Am besten einmal alle relevanten Orte ablaufen, um sich ein Bild der Gegebenheiten und sich vertraut zu machen.

Studienberatung: Hilfe zur Organisation

Abgesehen von den Anlaufstellen der einzelnen Fakultäten (Sekretariate), gibt es für die fünf grossen Zweige der Universität jeweils spezielle Studienberater. In der englischsprachigen Broschüre unter http://www2.unine.ch/webdav/site/prospectivestudent/shared/documents/pra... sind sowohl die Sekretariate der Fakultäten gelistet als auch die Studienberater als direkte Ansprechpartner (mit Telefonnummern). Die Broschüre ist auch gespickt mit anderen hilfreichen Adressen. An der Universität Neuchâtel wird die Hilfestellung für Studierende direkt an die Fakultäten delegiert, aber diese können fachspezifisch auch gezielter weiterhelfen als allgemeine Studienberatungen. Mit diesen sollten angehende Studenten daher noch vor Studienbeginn einen Beratungstermin vereinbaren und ausführlich Themen wie Studienplanung, fachspezifische Fragen und Grundsätzliches erörtern. Belange von (angehenden) Studenten werden an der Universität Neuchâtel grundsätzlich sehr ernst genommen - sicher auch aus dem Grund, weil die Einrichtung ihre gute Reputation behalten will. Angesichts des übersichtlichen Rahmens mit 4'000 Studierenden dürfte die Orientierung auch recht leicht fallen. Hilfreich dürfte es auch sein, sich mit der allgemeinen Studierendenvertretung in Verbindung zu setzen (Kürzel: FEN). Diese bietet als Service unter anderem an, Studenten, die in irgendeiner Form Schwierigkeiten haben, zu helfen. Das Webportal findet sich unter www.unine.ch/fen. Kontaktadresse: Avenue de Clos-Brochet 10, Telefon +41 (0)32 727 68 30, E-Mail: association.fen@unine.ch. FEN vermittelt auch Kontakte zu den Fachschaften und zu anderen Studentenorganisationen. Sich mit anderen Studierenden verbinden, das ist für ein erfolgreiches Studium enorm wichtig. Es gilt daher, die übersichtlichen Rahmenbedingungen in Neuenburg zu nutzen – zumal die Universität für die dort herrschende Hilfsbereitschaft bekannt ist. Zur allgemeinen Planung der Belegung von Kursen und Seminare gibt es eine Suchmaschine auf der Websites der Universität, wo alle Veranstaltungen nach Fakultäten und Fächern gelistet sind: http://vm-delta-13.unine.ch/pidhoweb/. Prüfungen (abgesehen von Referaten und Hausarbeiten) finden an der Universität zu bestimmten Terminen statt: Eine nach Fakultäten geordnete Liste für das Jahr 2011 gibt es unter http://www2.unine.ch/webdav/site/unine_futuretudiant/shared/documents/Da....

Wie finde ich mich in den Bibliotheken zurecht?

Die Bibliothek der Universität ist in 19 Teilbibliotheken gegliedert, die eng an die jeweiligen Fächer angegliedert sind. Ausserdem ist Neuchâtel an den Bibliothekenverbund RERO angegliedert, der Austausch mit anderen Bibliotheken (zum Beispiel Fernleihe) ermöglicht. Mit der Immatrikulation ist jeder Student automatisch für die Bibliotheken nutzungsberechtigt. Nach Medien kann einfach online gesucht werden unter http://opac.rero.ch/gateway?skin=rbnj. Grundsätzlich ist es auch möglich, nach Fächern zu recherchieren. Unter dem Plan http://www2.unine.ch/webdav/site/bibliotheque/shared/images/plan_biblio.jpg finden sich alle Teilbibliotheken. Alle Öffnungszeiten mit Kontaktpersonen und Telefonnummern sind unter http://www2.unine.ch/bibliotheque/page22088.html gelistet. Sicher wäre es sinnvoll, sich dabei nach Führungen zu erkundigen, um die Bibliotheken kennenzulernen. Da ohne Fachliteratur kein Studium denkbar ist, sollten Aspiranten möglicherweise schon im Vorfeld eine solche Einführung abklären und sich beizeiten intensiv mit Literaturbeschaffung und allen damit zusammenhängenden Prozeduren auseinandersetzen. Insbesondere dann, wenn eine Immatrikulation an der geisteswissenschaftlichen Fakultät geplant ist. Da die Universität grossen Wert auf ein studentenfreundliches Umfeld legt, dürften die Kontaktpersonen gerne Auskünfte geben.

Auslandsaufenthalte: Der Blick über den Tellerrand

Die Universität Neuenburg unterhält verschiedene Kooperation mit anderen Universitäten in der Schweiz selbst, in Europa (ERASMUS) und in Übersee. Da die Website der Universität nur wenig darüber verrät, dürfte es hilfreich sein, sich mit folgenden Kontaktstellen in Verbindung zu setzen und sich zu informieren: Service immatriculation et mobilité (SIM), Bureau de la mobilité (face au bureau B 37), Avenue du 1er-Mars 26, Telefon +41 (0)32 718 10 12, E-Mail: bureau.mobilite@unine.ch. Direkt zuständig ist Michele Maurer, die für die diesbezügliche Studentenberatung verantwortlich ist. Ob nun Übersee oder ein Aufenthalt an einer anderen Schweizer Universität, ein bis zwei Semester ausserhalb des gewohnten Umfelds können neue Einblicke gewähren, Kontaktmöglichkeiten eröffnen oder der Sprachverbesserung dienen. Oft ist ein Auslandsaufenthalt eine bleibende Erfahrung, an die sich Austauschstudenten gerne erinnern.

Schwerpunkt Forschung: Sich rechtzeitig verbinden

Forschung wird an der Universität Neuchâtel grossgeschrieben und in Forschungsprojekte wird viel Geld investiert. Als Student gilt es daher, sich beizeiten in interessante Projekte einzuklinken. Dies bietet zum einen Verdienstmöglichkeiten, außerdem wird der wissenschaftliche Horizont erweitert und fundiert. Ferner sind solche Projekte ein guter Grundstein für eventuelle Weiterbildungen (wie etwa ein Masterstudium). Solche Referenzen sind für spätere Arbeitsstellen ebenso keinesfalls zu unterschätzen. Ansprechpartner sind zum einen die Berater an den Fakultäten (siehe oben), die sicher eine Menge Hinweise geben können. Der kleine Rahmen ermöglicht dabei eine enge Zusammenarbeit mit anderen Forschern, die deswegen sehr fruchtbar sein kann. Wertvolle Details gibt es auf der Forschungsseite http://www2.unine.ch/recherche. In der Linkleiste sind sowohl Ansprechpartner, Organisation von Forschungsprojekten und Forschungsfelder nach Fakultäten gelistet. Für Jungforscher gibt es intensive Förderung. Sicher lohnt sich daher ein regelmäßiger Blick in die „uninews“, ein Magazin, das in bestimmten Abständen über Forschungstätigkeiten in Neuchâtel berichtet und unter http://www2.unine.ch/recherche/page28378.html zu finden ist. Dies ist eine gute Gelegenheit, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Universität pflegt vor allem auch Forschungskooperationen an der Elfenbeinküste. Die Forschungsseite gibt darüber Auskünfte. Vieles dürfte sich auch im Verlaufe des Studiums ergeben, Informationen können in den Veranstaltungen, am jeweiligen schwarzen Brett oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda auftauchen. Auf jeden Fall gilt es, Ohren und Augen offenzuhalten und rechtzeitig zuzugreifen, wenn sich eine attraktive Chance bietet.

Wissenschaftliches Niveau und Anforderungen

Die Universität Neuchâtel geniesst international einen hervorragenden Ruf, insbesondere in den Bereichen Ethnologie, Biologie, Mikrotechnik, Gesundheitsrecht und Wirtschaftswissenschaften. Bei allen Vorzügen sollten sich Studienanfänger dessen bewusst sein, dass auch ein gewisser Standard von den Studenten verlangt wird. Schon früh am Ball bleiben, sich fristgerecht für Prüfungen anmelden und frühzeitig mit den Vorbereitungen beginnen: Das sind wesentliche Faktoren. Voraussetzung sind die Fähigkeiten, sich organisieren zu können, über Selbstdisziplin zu verfügen und sich Perspektiven in verschiedenen Bereichen gleichzeitig aufbauen zu können. Das selbstgestaltete Arbeitspensum sollte daher genauso wenig unterschätzt werden wie die von aussen gestellten Anforderungen.

|

Die wichtigsten Aspekte eines Studiums kurz und knapp: Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Genf: Tipps & Tricks

|

Tipps für ein erfolgreiches Studium an der Universität Genf

Mit knapp 14'500 eingeschriebenen Studenten ist die über 450 Jahre alte Universität Genf (Université de Genève) die zweitgrößte Universität in der Schweiz, die von Jean Calvin persönlich gegründet wurde. Sie gehört zu den ältesten Universitäten Europas und zu den renommiertesten Hochschulen weltweit und hat in einem Ranking in Europa den dritten Platz belegt (weltweit: Platz 28). Sieben Fakultäten bieten ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten an, von der Medizin über Wirtschafts- und Geisteswissenschaften bis zu den Rechtswissenschaften. Hinzu kommen eine Übersetzungsschule und autonome Institute, die zumeist mit internationalen Organisationen vernetzt sind und daher für Studierende mit international ausgerichteten Fächern besonders interessant sind. Die Universität ist den Reformen von Bologna verpflichtet und bietet (abgesehen von auf ein Doktorat ausgelegte Studien) Bachelor- und Masterstudiengänge an. Mit der Situierung in der internationalen Stadt Genf, wo unter anderem die WHO ihren Hauptsitz hat, hat auch die Universität internationales Flair. Über ein Drittel der Studentenschaft besteht aus Studierenden ausländischer Herkunft, fast 60 Prozent sind Frauen. Da es sich um eine recht grosse Einrichtung handelt, existieren viele Leitlinien und Hilfsmöglichkeiten für Studienanfänger, um sich nicht im – auf den ersten Blick - universitären Dschungel zu verlieren. Die Unterrichtssprache ist überwiegend Französisch, auch die wichtige Website www.unige.ch ist zumeist französisch gehalten. Für diejenigen, deren Muttersprache nicht Französisch ist, mag die Broschüre unter http://www.unige.ch/international/etudageneve/etudier_UNIGE_eng_2010.pdf. für den Anfang weiterhelfen.

Von: Marijana Babic

Einführungstage: Ein Besuch in der Universität Genf

Die Universität hält regelmässig einen Einführungstag ab, an welchem alle Fächer für künftige Studenten vorgestellt werden. Informationen und eine aktuelle Broschüre gibt es jeweils unter http://www.unige.ch/futursetudiants/collegiens10.html. Für 2011 ist der Einführungstag schon vorbei, doch Aspiranten sollten sich regelmäßig unter diesem Link umschauen, was sich Neues tut. Falls möglich, sollten angehende Studenten an diesem Tag teilnehmen, weil neben der Fächervorstellung auch schon Insider-Wissen vermittelt wird und sich möglicherweise der eine oder andere Kontakt ergibt und ein Gesamteindruck von der Universität entsteht. Eine wichtige Kontaktadresse für künftige Studenten ist futursetudiants@unige.ch. Hier können von angehenden Studenten Fragen gestellt und Details geklärt werden bzw. sie werden an die zuständigen Stellen weiterverwiesen.

Einschreiben: Einfach und unkompliziert

Unter dem Link http://www.unige.ch/dase/immatriculation/immatriculer10.pdf ist die Leitbroschüre zu finden, wie die Immatrikulation zu erfolgen hat. Diese erfordert die Vorlage eines Personalausweises und des Abschlusszeugnisses der Matura, falls bereits vorhanden. Hat der Studienbewerber schon andere akademische Abschlüsse absolviert, sind diese ebenfalls vorzulegen. Das Einschreibeformular ist erhältlich beim Espace administratif des étudiants, Uni Dufour, bureau 222, 24 rue Général-Dufour, 1211 Genève 4 (Telefon +41 (0)22 379 71 11, E-Mail: immat@unige.ch). Das Formular ist vor dem 30. April abzuschicken. Bewerber, die keine Schweizer Matura haben, müssen gegebenenfalls klären, ob ihr Abschluss ausreichend ist und anerkannt wird. Besonders an der Universität Genf ist, dass auch im Berufsleben Stehende ohne Matura dank einem speziellen Aufnahmeverfahren studieren können (mit Ausnahme von Medizin). Die Studiengebühren betragen 500 CHF pro Semester. Online ist es möglich, sich unter www.unige.ch/dase/immatriculation/Immatenglish.html einzuschreiben. Die Deadlines für besondere Fächer sind: 31. Januar, Schule für Übersetzen und Dolmetschen, 15. Februar, Deadline für Medizin, 28. Februar, Deadline für die Fakultät der Wissenschaften und Wirtschaftswissenschaften.

Hilfestellung beim Studium: Zeitmanagement und mehr

Die Universität Genf offeriert speziell Studienanfängern eine Reihe von Hilfestellungen, um mit dem Universitätsbetrieb zurechtzukommen und um ihre eigenen Lernmethoden effizient zu gestalten. Neben Zeit- und Prüfungsmanagement steht ein spezielles Team auch für sonstige Fragen zur Verfügung (Kontakt: SOS-etu@unige.ch). Alle Informationen über die Studienangebote an der Universität Genf sind ferner in der Broschüre http://www.unige.ch/dase/immatriculation/Immatenglish/Studying_UNIGE.pdf gelistet (englisch). Unter http://www.unige.ch/futursetudiants/formation/conseillers.html sind alle Ansprechpartner für Studienfragen nach Fakultäten aufgeführt. Beim Klick auf den jeweiligen Fakultätslink wird die Kontaktperson angezeigt. Ein Service für Studenten wird auch unter http://www.unige.ch/lettres/infos/contact/service-etu.html genannt. Kurspläne gibt es unter http://wadme.unige.ch:3149/pls/opprg/w_rech_cours.debut. Desweiteren bietet ein Forum „Reussir ses études“ („erfolgreich studieren“) Kurse an, die Gedächtnistraining, Prüfungsvorbereitung, Zeitmanagement und mehr beinhalten. Es ist möglich, sich unter http://cms.unige.ch/outils/limesurvey187/index.php?sid=13742⟨=fr für diese Kurse anzumelden. Ausserdem wird ein Test angeboten, um die eigenen Studienstrategien zu evaluieren und so zu möglicherweise effektiveren Techniken zu entwickeln. Unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen Studiums ist der Austausch mit Kommilitonen, gegebenenfalls mit der Bildung von Arbeitsgruppen. Grundsätzlich gilt dabei gemäss der Reform von Bologna, dass Bachelor-Abschlüsse mit 180 Kreditpunkten (Leistungspunkten) erreicht werden können, Master-Abschlüsse mit 120 bzw. 90 Kreditpunkten. Diese erforderlichen Leistungsnachweise sollten ökonomisch über die sechs Semester verteilt werden. Wie das am besten zu bewerkstelligen ist, dafür können die genannten Adressen, Dozenten und auch Kommilitonen Tipps geben. Zuzugreifen gilt es auch dann, wenn zu Kursen oder Seminaren Tutorien angeboten werden, die meist von älteren Semestern geleitet werden. Hier können Fragen gestellt und Wissen vertieft werden. Der Mehraufwand an Zeit und Arbeit lohnt sich allemal. Nicht zuletzt steht auch das „Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue“ zur Verfügung, das bei Orientierungs- und Berufsfragen zur Seite steht. Kontakt: http://www.ge.ch/ofpc/contacts.asp. Hier werden auch Fragen zur Bibliothek beantwortet und es kann ebenfalls über persönliche Probleme im Universitätsleben gesprochen werden. Falls ein Studienwechsel erwägt wird, ist der Student hier an der richtigen Stelle. Trotz aller Hilfestellung sollte der angehende Student berücksichtigen, dass es sich in Genf um einen großen Universitätsbetrieb handelt und vieles von der eigenen Motivation, Disziplin und dem Organisationsvermögen abhängt. Eigenverantwortlichkeit und Konsequenz sind daher wichtige Stichwörter, die zu einem erfolgreichen Studium dazugehören.

Sprachkurse: Effektiv Französisch lernen

Die Universität Genf bietet während der Sommermonate (kostenpflichtige) Intensiv-Sprachkurse auf verschiedenen Sprachniveaus an. Künftige Studenten, die ihre Sprachkenntnisse vor Studienbeginn aufbessern wollen, sind hier richtig: www.fle.unige.ch. Insbesondere, wenn die Sprachdefizite noch ausgeprägt sind, der- oder diejenige aber in Genf studieren will, ist ein solcher Sprachkurs empfehlenswert. Dies gilt auch dann, wenn während des beginnenden Studiums bemerkt wird, dass noch Lücken da sind. Obwohl durch das multikulturelle Ambiente häufig Deutsch- oder Englischsprachige anzutreffen sind, was die Konversation erleichtern mag, so werden auch Nicht-Frankophone in ihren Leistungen an denen ihrer französischsprachigen Kommilitonen gemessen. Daher gilt es, sich auf das Französische zu konzentrieren und auch den Kontakt zu Frankophonen zu suchen. Ein wichtiges Angebot ist das Tandem-Lernen, was bedeutet, dass sich der angehende Student mit einem französischen Muttersprachler zusammentut, um gemeinsam die jeweils andere Sprache zu lernen (http://www.unige.ch/tandems/index.html). Die Kontaktadresse für Tandem-Lernen ist: tandems@unige.ch. Für diejenigen Studienanwärter, deren Muttersprache nicht Französisch ist, seien die Intensiv-Kurse empfohlen. Immerhin gilt es, auf wissenschaftlichem Niveau an einer internationalen Universität mitzuhalten. Angeraten ist es in diesen Fällen auch, sich schon vorher intensiv mit der französischen Sprache und dem frankophonen Raum auseinanderzusetzen. Nur ein kleiner Teil der Kurse wird auf Englisch gehalten. Kurse, die in Englisch oder in Englisch und Französisch abgehalten werden, sind unter http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN/progranglais/Form_e... gelistet.

Die Bibliotheken: Die Welt des Wissens

Die Genfer Universitätsbibliothek umfasst 50 Spezialbibliotheken, die nach Fächern sortiert sind. Der Bestand beläuft sich auf rund zwei Millionen Bücher, die meisten davon sind dabei praktischerweise Freihandexemplare. Es besteht eine Verbindung zu den Bibliotheken der Stadt Genf und dem Umland. Ausserdem ist die Universitätsbibliothek Teil von RERO, dem Westschweizer Bibliotheken-Netzwerk. So sind in Genf rund fünf Millionen Bücher, ausserdem Fachzeitschriften, E-Books und sonstige Dokumente online zugänglich. Online-Recherche, Arbeitsplätze, Computer und Ausleihe sind in jeder der Bibliotheken möglich bzw. vorhanden. Online recherchiert werden kann unter http://opac.rero.ch/gateway?skin=ge. Studenten der Universität sind automatisch benutzungsberechtigt. Der Bibliotheksausweis wird gegen Vorlage des Personalausweises ausgehändigt. Da die Handhabung der Bibliotheken nicht unbedingt immer einfach ist, sind Führungen und Nutzungseinweisungen möglich bzw. empfehlenswert. Hierzu besteht eine Kontaktmöglichkeit unter Telefon +41 (0)22 418 28 60. Angehende Studenten sollten sich dessen bewusst sein, dass die Bibliotheken zum Studieren unbedingt dazugehören. Daher sollte schnellstmöglich Gebrauch gemacht werden von einer Führung bzw. Einweisung. Häufig bieten auch Professoren und Dozenten der jeweiligen Fakultäten spezielle Einführungen in die relevanten Teile der Bibliotheken an. Der Studienerfolg hängt letztlich maßgeblich davon ab, wie erfolgreich ein Student mit Fachliteratur umgehen kann. Daher sollte jede Gelegenheit genutzt werden, um sich mit dem auf den ersten Blick komplizierten System vertraut zu machen. Nicht zuletzt auch unter dem Aspekt, dass die umfangreichen Kataloge und die Fülle von katalogisierter Literatur auch das wissenschaftliche Arbeiten vereinfachen. Zu Hause ist eine Software für Dokumentenmanagement hilfreich, um die notwendige Literatur zu verwalten.

Auslandssemester: Interkultureller Austausch für mehr Perspektiven

Die Universität Genf pflegt zahlreiche Kooperationen zu Einrichtungen im In- und Ausland. Da wäre zum einen das ERASMUS-Programm, ein Netzwerk, das sich europaweit erstreckt. Desweiteren bestehen Verbindungen zu Universitäten im ebenfalls französischsprachigen Quebec in Kanada. Ausserdem pflegt Genf die Groupe Coimbra, die eine Reihe von renommierten europäischen Universitäten mit einschliesst. Die Ansprechpartner werden angezeigt, wenn auf der Seite http://www.unige.ch/international/mobint/outgeneral/ouetudiant.html den jeweiligen Links gefolgt wird. Insgesamt arbeitet die Universität Genf mit 80 verschiedenen Hochschulen auf allen fünf Kontinenten zusammen. Ein Auslandsaufenthalt ermöglicht zum einen eine Verbesserung der Zielsprache, die womöglich mit einem Zertifikat abgeschlossen werden kann, welches wiederum im Berufsleben nützlich ist. Ausserdem ermöglicht ein Auslandssemester Einblick in fremde Welten, die sich auf den eigenen Horizont bereichernd auswirken. Abgesehen davon ist ein Auslandsaufenthalt für das Berufsleben mittlerweile ein Muss, da er von der geforderten Flexibilität und Internationalität zeugt. Als Absolvent bieten sich unter anderem Berufschancen bei einem professionellen Übersetzungsbüro. Ausländische Studenten, die in Genf ein Auslandsstudium absolvieren möchten, finden Ansprechpartner und alle wichtigen Informationen unter http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN/Factsheet10_11.pdf oder http://www.unige.ch/international/mobint/ProgrammeIN_en.html. Wichtig ist, dass die Heimuniversität alle wichtigen Schritte bereits eingeleitet hat, denn die Bewerbung erfolgt vor Ort. Was für das Auslandssemester gilt, das gilt unter Umständen auch für das Inlandssemester: Die Universität Genf bietet so wie andere Hochschulen in der Schweiz an, ein Semester an einer anderen Schweizer Universität zu verbringen. Im Vordergrund steht hier weniger der Spracherwerb als der wissenschaftliche Austausch. Was nun zu bevorzugen ist, muss der einzelne selbst entscheiden.

|

Studentenverbindungen helfen verbinden Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der EPFL Lausanne: Tipps & Tricks

|

Die École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL): Eine Hochburg der Wissenschaft

Die École polytechnique fédérale de Lausanne gilt als Hochburg der Forschung und als eine der ersten Adressen für Biowissenschaften, Technik, Physik, Chemie und Fächer ähnlicher Ausrichtung (Listung: http://bachelor.epfl.ch/programmes). Knapp über 7'000 Studenten bevölkern Campus und Hörsäle der Hochschule in Lausanne und machen den Hochschulbetrieb lebendig. Mit ihrer streng wissenschaftlichen Ausrichtung betont die École polytechnique fédérale de Lausanne gleich eingangs, dass trotz guter Strukturierung des Studiums der Erfolg massgeblich von der Disziplin und Arbeitswilligkeit des Einzelnen abhängt. Ein Studium an der EPFL ist allemal ein Vollzeitjob, der ganzen Einsatz erfordert. Doch der übersichtliche Rahmen und die große Transparenz ermöglichen gute Orientierungsmöglichkeiten in diesem hochwissenschaftlichen Betrieb. Nicht zuletzt dürfte die Tatsache, dass ein erfolgreich an der EPFL absolviertes Studium die beste Visitenkarte im Berufsleben überhaupt ist, ein Ansporn sein.

Von: Marijana Babic

Grundsätzliches: Studienerfordernisse an der EPFL

Jeder Aspirant muss sich aber darüber im Klaren sein, dass an der EPFL Selbstdisziplin und Arbeitswille absolut vorausgesetzt werden. Die Vorteile der EPFL liegen jedoch auf der Hand: Das Studium bietet konkrete Anwendungsmöglichkeiten des Gelernten. Angewandte Mathematik zum Beispiel birgt erhebliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt, vor allem wenn im späteren Berufsleben die Industrie der Zielpunkt ist. Studien an der EPFL sind somit eine unmittelbare Vorbereitung für ein erfolgreiches Berufsleben. Studien an der EPFL sind aber auch besonders intensiv und erfordern nicht nur gutes Organisationsvermögen, sondern auch Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit. Dieser Tatsache ist man sich an der EPFL bewusst. Das Angebot SAE bietet deswegen zum Beispiel Möglichkeiten, um Techniken des Lernens, Behaltens und Präsentierens zu üben. Das Büro ist nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45. Hier bietet sich auch die Gelegenheit, Kontakte zu denjenigen Studenten zu knüpfen, die ähnliche Fragen bewegen. An der EPFL ist es auch grundsätzlich wichtig, sich frühzeitig zu Arbeitsgemeinschaften zusammenzuschliessen und den Kontakt zu Kommilitonen zu pflegen. Der intensive Lehrstoff ist nur durch Planen, Konsequenz und soziale Integration zu bewältigen. Möglich ist es auch, zunächst ein Vorbereitungsjahr zu absolvieren, um von der Lawine der Wissenschaft nicht gleich überrollt zu werden und eine Akklimatisationsphase zu durchlaufen (Informationen unter: http://bachelor.epfl.ch/files/content/sites/bachelor/files/shared/brochu...). Nützliche Broschüren als Einstiegslektüre über ein Studium an der EPFL stehen unter http://bachelor.epfl.ch/page-5909-de.html zum Download bereit. Im Folgenden finden sich die wichtigsten Tipps und Anlaufstellen, um an dieser renommierten und fordernden Hochschule, die einige weltweit herausragende Wissenschaftler beherbergt, erfolgreich zu sein.

Ein wichtiges Instrument zur Orientierung: Website der EPFL

Um auf dem Laufendem zu bleiben und um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, ist ein regelmässiger Besuch der Website http://www.epfl.ch/ von Vorteil. Sie ist gespickt mit äusserst wertvollen Informationen, die Navigation ist einfach und benutzerfreundlich. Die Seite ist dabei vorwiegend in Französisch gehalten, streckenweise steht auch eine englische Sprachauswahl zur Verfügung. Nur ein kleiner Teil ist in Deutsch übersetzt.

Nicht verpassen: Einführungsveranstaltungen zum Reinschnuppern

An der EPFL finden die nächsten Einführungstage für Studieninteressierte vom 10. bis zum 11. März sowie vom 17. bis 18. März 2011 statt. Dabei werden alle Bachelorfächer ausführlich präsentiert, auch Lehrende stellen sich vor. Kontaktperson ist Ingrid de Mesel (E-Mail: ingrid.demesel@epfl.ch, Telefon +41 (0)21 693 5071), die auch erste Fragen vorab telefonisch beantworten kann. Diese Einführungstage sind sehr empfehlenswert, um erstmals die Luft der EPFL zu schnuppern, sich einen Eindruck vom Betrieb zu verschaffen und möglicherweise auch schon Kontakte zu knüpfen, die später hilfreich sein können. Die Einführungstage vermitteln einerseits die faszinierende Welt der Wissenschaft, wie sie in Lausanne gelehrt wird, andererseits können sie sicher auch Entscheidungsfragen erleichtern. An anderen Hochschulen, besonders für den Bereich Kunst, bietet man den Studenten in spe Mappenvorbereitungskurse an. Die Wahrscheinlichkeit, einen Studienplatz zu erhalten, steigt und man kann sich durch einen Kurs schon ein wenig auf das Studium einzustimmen und sein Talent testen.

Struktur der EPFL: Studienabschlüsse, Unterrichtssprache, Zulassung

Die EPFL bietet klassisch gemäss der Bologna-Reform Bachelor- und Masterstudiengänge an. Um den Bachelor-Grad zu erreichen, müssen 180 Kreditpunkte (Leistungsnachweise) erbracht werden, für den Master sind weitere 120 erforderlich. Zugelassen wird grundsätzlich jeder, der eine Schweizer Maturität oder einen vergleichbaren, anerkannten Abschluss vorweisen kann. Bei sonstigen ausländischen Abschlüssen muss die Zulassung geklärt werden (Hilfe für diese Fragen gibt es beispielsweise bei: Studienhilfe, E-Mail: services.etudiants@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45). Im Zweifel sollte ebenfalls erfragt werden, ob die Zeugnisse in einer beglaubigten Übersetzung vorgelegt werden müssen. In diesem Fall empfiehlt es sich, ein professionelles Übersetzungsbüro damit zu beauftragen. Die Unterrichtssprachen sind Französisch, da Lausanne in der französischsprachigen Schweiz liegt, und Englisch. Für die jeweilige Unterrichtssprache sollten mindestens Kenntnisse auf dem Level C1 nach internationalem Standard vorliegen, um erfolgreich am Hochschulbetrieb teilnehmen zu können. Um etwaige Sprachdefizite auszugleichen, gibt es das Sprachenzentrum, das Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch auch in Intensivkursen anbietet (http://langues.epfl.ch/). Empfehlenswert ist – wie meist – das Tandemsystem: das heisst, zwei Muttersprachler verschiedener Sprachen verbinden sich und lernen zusammen. Für das Sprachenzentrum kann sich jeder online auf der genannten Website kostenlos anmelden.

Mathematikkenntnisse

Die EPFL ohne Mathematik ist nicht denkbar. Fortgeschrittene Mathematikkenntnisse sind an der Hochschule auf jeden Fall von Vorteil (mit Ausnahme des Fachs Architektur, das anders ausgerichtet ist). Die Wahrscheinlichkeit, das erste Studienjahr zu überstehen, ist dann statistisch gesehen erheblich grösser. Doch wer glaubt, über diese Kenntnisse nicht zu verfügen, muss nicht verzagen: In dem Kurs „PolyMaths“ werden jeweils im Frühjahr mathematische und physikalische Fertigkeiten auf wissenschaftlichem Niveau vermittelt. Der Kurs gilt als beste Einführung in die polytechnischen Studiengänge überhaupt (der Link zum Kurs befindet sich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/site/bachelor/op/edit/page-5808.html). Abgesehen davon werden die Mathematikkenntnisse jedes Einzelnen schon vor Studienbeginn ausgewertet. Für mögliche Defizite können dann zielgerichtet Lösungen gesucht werden. Ausserdem wird allen Studienanfängern das französischsprachige Buch „Savoir-faire en mathématiques pour bien réussir à l'EPFL“ vor Beginn ausgehändigt, das sich ausführlich mit dem Thema Mathematik und EPFL beschäftigt, aber auch die Wichtigkeit dieses Fachs für das Studium unterstreicht. Die Hochschule weist aber auch klar darauf hin: Um an der EPFL erfolgreich studieren zu können, muss man Spass an der Mathematik haben und gerne praxisorientiert mit ihr arbeiten. Der Wille zu permanenter Zielstrebigkeit und Konsequenz bei der Anwendung mathematischer Kenntnisse gehört ausserdem dazu.

Stundenpläne und Studienhilfe: Wichtige Adressen

Hilfe für die Erstellung der enorm wichtigen Stundenpläne bietet folgender Link: http://bachelor.epfl.ch/cms/page-5911.html. Dort gibt es Kursbeschreibungen und Stundenpläne für das erste Studienjahr. Wissenswertes über die Bachelor-Angebote ist erhältlich unter http://bachelor.epfl.ch/cms/op/edit/lang/en/programmes. Dabei werden auch die jeweiligen Kontaktpersonen auf der rechten Leiste gelistet, wenn das entsprechende Fach aufgerufen wird. Das sind die Ansprechpartner, die Informationen rund um das Fach geben können.

Studienhilfe

Stets mit dabei ist der Hinweis auf die Studienhilfe bzw. Studienberatung (Guichet des étudiants oder Student Help Desk): E-Mail services.etudiants@epfl.ch, Telefon +41 (0) 21 693 43 45. Diese Anlaufstelle sollte jeder Studienanfänger aufsuchen, am besten noch vor Studienbeginn, denn sie kümmert sich um alle studentischen und akademischen Belange. Auf der Seite für Anfänger im Bachelor-Studium sind alle Immatrikulationsfristen und sonstigen Erfordernisse wie Einreichungsunterlagen für die Immatrikulation für das Studium an der EPFL gelistet. Die Studienberatung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wo die Studienberatung zu finden ist? Dies zeigt der Lageplan unter http://plan.epfl.ch/?lang=fr&room=bp+1229. Die Studienhilfe empfiehlt allen Studienanfängern regelmässig die Seite http://studying.epfl.ch/bienvenueBachelor aufzusuchen und sich nach dem Neuesten zu erkundigen. Die Seite bietet ausserdem Tipps per Video, wie sich Studenten in Kurse einschreiben können. Die Studienhilfe organisiert ebenfalls die Vermittlung „Studenten antworten Studenten“: http://bachelor.epfl.ch/studentsonline. Ein durchaus nützliches Angebot, denn wer kann Studienanfänger besser verstehen als Studenten selbst? Das Forum ist auch ein wichtiges Instrument, um sich zu vernetzen und Kontakte zu knüpfen. Hilfreich ist die Studienberatung auch, wenn der akademische Nachwuchs vor der Frage steht, welcher Schwerpunkt für das Studium gewählt werden sollte. Denn an der EPFL ist die Festlegung auf einen Schwerpunkt im jeweiligen Fach erforderlich. Da diese Entscheidung wegweisend ist für das weitere Studium ist, sollte jeder Studienanfänger die Beratungsmöglichkeiten der Studienberatung in Anspruch nehmen. Diese kann auch helfen, falls ein Student bei seiner Entscheidung falsch lag und einen Wechsel möchte. Wer sein Studium erst beginnen möchte und fachlichen Rat braucht, kann ein persönliches Gespräch vereinbaren, das diskret behandelt wird.

Immatrikulation: Wie schreibe ich mich ein?

Die Immatrikulation erfolgt online, wobei die Online-Plattform nur vom 18. Januar bis zum 30. April geöffnet ist. Die Anmeldung wird ausgefüllt, ausgedruckt und per Post an die EPFL verschickt. Unter http://bachelor.epfl.ch/page-5915.html ist aufgeführt, was noch zur Immatrikulation vorgelegt werden muss. Die Postadresse, an die die Unterlagen geschickt werden, ist: EPFL AA-DAF SAC, Bâtiment Polyvalent 1233, Station 16, CH-1015 Lausanne. Kontaktadresse ist: Telefon +41 (0)21 693 43 45, E-Mail services.etudiants@epfl.ch. Die Studiengebühren betragen 633 CHF pro Semester.

Bibliothek: Wie komme ich am besten an Wissen?

Das Bibliothekssystem in Lausanne arbeitet mit dem Verbund NEBIS und umfasst rund 4,2 Millionen Bände, wozu noch Zeitschriften, elektronische Zeitschriften, E-Books, etc., hinzukommen. Studenten der EPFL haben automatisch eine Berechtigung für die Bibliothek. Die umfassende Dokumentenarchivierung erfolgt nach einem bestimmten System, mit dem sich die Studenten vertraut machen sollten. Um ein Buch o.Ä. zu finden, wird der Katalog NEBIS benutzt: www.nebis.ch. Hier kann auch ausgeliehen werden, können zum Beispiel Zeitschriftenartikel bestellt oder Fernleihen in Auftrag gegeben werden. Das System ist benutzerfreundlich und arbeitet mit Stichwortsuche nach Autor und/oder Titel. Die Bibliothek ist praktischerweise sieben Tage die Woche von 7 bis 24 Uhr geöffnet. Sie befindet sich im Rolex Learning Center, Station 20, in Lausanne und ist auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich. Kontakt: +41 (0)21 693 2156 oder E-Mail questions.bib@epfl.ch. Nach Absprache gibt es auch Schulungs- und Trainingsmöglichkeiten, um sich in das System der Bibliothek einführen zu lassen. Da der fachgerechte Umgang mit Literatur für ein erfolgreiches Studium unerlässlich ist, sollte sich jeder Studienanfänger zu mindestens einer Führung einfinden und sich ausführlich in die Bibliothek einweisen lassen.

Austauschprogramme: Der Draht zur Welt

Die EPFL bietet Bachelor-Studenten im dritten Jahr einen Aufenthalt in einer der 190 Partneruniversitäten weltweit an. Studenten, die ausserhalb Europas ein Austauschprogramm belegen wollen, müssen einen Durchschnitt von mindestens 5.0 vorweisen können, Austauschwillige, die innerhalb Europas ein Auslandssemester planen, einen Durchschnitt von 4.5. Weitere Bedingung ist, dass nach dem zweiten Bachelor-Jahr mindestens 60 Kreditpunkte erreicht wurden. Die Leistungen, die im Austauschprogramm erbracht werden, werden an der EPFL angerechnet. Die Ansprechpartner für die jeweiligen Fächer/Teilgebiete finden sich unter http://jahia-prod.epfl.ch/repository/default/content/sites/sae/files/sha.... Eine Liste der Partneruniversitäten ist unter http://sae.epfl.ch/page-27066-en.html erhältlich, wobei das jeweilige Fach angeklickt werden muss. Antragsformulare können unter http://sae.epfl.ch/files/content/sites/sae/files/shared/FORMUL2010-11.pdf gefunden werden. Es ist auch angeraten, die Informationsveranstaltungen zum Thema Auslandsemester im Herbst vor dem Austausch zu besuchen. Die Termine sind unter http://sae.epfl.ch/page-33555-en.html gelistet. Da Studenten der EPFL häufig einen beruflichen Werdegang in der international operierenden Industrie anstreben, ist es notwendig, sich die entsprechenden kulturellen, sozialen und sprachlichen Fertigkeiten anzueignen. Neben der eigenen Bereicherung durch einen Auslandsaufenthalt ist dieser daher auch ein förmliches Muss für künftige Bewerbungsgespräche. Studenten, die an der EPFL ein Austauschsemester o.Ä. absolvieren wollen, müssen von ihrer jeweiligen Hochschule dazu ausgewählt worden sein. Entsprechende Französischkenntnisse sind dafür unabdingbar. Wesentliche Informationen für Studenten, die zeitweise an der EPFL studieren wollen, gibt es unter http://sae.epfl.ch/page-27094-en.html.

Behindertengerecht: Hilfe barrierefrei

Die EPFL bemüht sich besonders, auch behinderten Personen gerecht zu werden. Die Bibliothek beispielsweise ist barrierefrei. Nützliche Adressen, die auch bei der Bewältigung des Studienalltags helfen können, sind unter http://sae.epfl.ch/page-27104-en.html gelistet. Hilfreich ist auch das Team des SAE, das Büro ist aber nur nach Absprache geöffnet. Kontakt: Student Services, E-Mail: student.services@epfl.ch, Telefon: +41 (0)21 693 43 45.

Wie finde ich mich an der EPFL zurecht?

Einen Lageplan gibt es unter https://documents.epfl.ch/groups/e/ep/epfl-unit/www/plan/EPFL-plan-campu.... Studienanfänger sollten rechtzeitig beginnen, sich auf dem Campus zu orientieren und möglicherweise zu Beginn frühzeitig zu Kursen aufbrechen, um diese auch zu finden. Der Vorteil der EPFL ist, dass es sich um einen (wenn auch großen) Komplex handelt und nicht um viele über die Stadt verstreute Gebäude. Dies kommt behinderten Personen entgegen, hilft aber auch bei der Orientierung von Studienanfängern.

|

Studentische Organisationen: Kontaktmöglichkeiten und Chancen Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Lausanne: Tipps & Tricks

|

Die Université de Lausanne: Einmalige Angebote in reizvoller Lage

Die Université de Lausanne liegt im französischsprachigen Kanton Waadt, dementsprechend wird schwerpunktmässig auch in Französisch unterrichtet. Die Universität liegt direkt am Genfersee inmitten einer idyllischen Landschaft mit Blick auf die Alpen. Genauer gesagt, unterhält die Hochschule drei Standorte: Das sind Dorigny, Bugnon und Epalinges, die allesamt in der Nähe von Lausanne gelegen sind. Die besonderen Kennzeichen der Universität sind neben der Ausrichtung auf das Französische die Offerte einmaliger Studienangebote wie Recht- und Kriminalwissenschaften, Biologie und Medizin sowie Geo- und Umweltwissenschaften. Ein Angebot, das in der Schweiz einzigartig ist.

Obwohl auch „herkömmliche“ Studienfächer natürlich möglich sind, liegt der Schwerpunkt auf den Human- und Naturwissenschaften. Im Jahr 2009 waren insgesamt 11'618 Studierende an der Universität Lausanne eingeschrieben, wobei viele davon das Angebot der exklusiven Fächer, die es nur in Lausanne gibt, nutzen bzw. nutzten. Dabei ist ein hoher Anteil an ausländischen Studierenden zu verzeichnen, die rund 20 Prozent der Studentenschaft ausmachen, und der Universität am Genfersee ein internationales Flair verleihen.

Von: Marijana Babic

Sprachliche Voraussetzungen: Möglichkeiten und Perspektiven

In der Regel werden Seminare, Vorlesungen, etc. in Französisch gehalten. Eine Ausnahme bilden manche Master- und Nachdiplomstudiengänge (vor allem bei den Wirtschaftswissenschaften), die ganz oder teilweise in Englisch stattfinden. Bedingung sind also gute Französisch-Kenntnisse auf Matura-Niveau. Aspiranten, deren Muttersprache nicht Französisch ist, die über keine Schweizer Matura oder einen gleichwertigen Abschluss verfügen, müssen das Freiburger Examen ablegen, in dem sie Sprachkenntnisse nachweisen können. Wer nicht das Freiburger Examen ablegt, muss vor der Einschreibung in einen Bachelor-Studiengang eine Sprachprüfung ablegen. Wer die Prüfung nicht besteht, kann nicht immatrikuliert werden.

Die Universität Lausanne bietet jedoch verschiedene Möglichkeiten an, um Französisch zu lernen. Zum einen existiert die Ecole de français langue étrangère (www.unil.ch/fle), die während der Vorlesungszeiten Kurse in französischer Sprache, Landeskunde und Literatur anbietet - ein Rundumprogramm. Für die Teilnahme müssen jedoch gewisse Grundkenntnisse vorhanden sein: Die Fähigkeiten, Unterhaltungen auf Französisch zu führen, einfache Texte zu verstehen und auch schreiben zu können. Anfänger werden nicht zugelassen. In den Semesterferien gibt es die Cours de vacances (Ferienkurse, www.unil.ch/cvac) in verschiedenen Stufen.

Studieninteressierte, die sich später an der Universität Lausanne immatrikulieren wollen, sind diese Kurse besonders ans Herz zu legen, zumal es Angebote für Anfänger, Mittelstufe und Fortgeschrittene gibt. Diese Kurse sind allerdings kostenpflichtig. Eine Methode, die sich auch andernorts bewährt hat, ist das Programm Tandem (www.unil.ch/tandem): Zwei Teilnehmer mit unterschiedlichen Muttersprachen treffen sich regelmässig, um voneinander die jeweils andere Sprache zu lernen. Wo, wann und wie oft sich die Teilnehmer treffen, ist ihnen selbst überlassen. Welche Form des Spracherwerbs letztlich am hilfreichsten ist, muss jeder Studienanfänger selbst entscheiden. Dies hängt auch massgeblich von den bereits vorhandenen Kenntnissen ab.

Die Tandem-Option bietet aber die Möglichkeit, eventuell jemanden kennenzulernen, der einem durch das neue Feld der Universität Lausanne auch im weiteren Sinne helfen kann. Idealerweise sollte es sich beim Gegenüber um ein älteres Semester handeln, das Orientierung geben kann. Vom Ablegen einer Eingangssprachprüfung zur Aufnahme ausgenommen sind Aspiranten, die Sprachnachweise vorlegen können, die die Universität Lausanne akzeptiert (eine vollständige Liste: http://www.unil.ch/immat/page5380_en.html).

Die Sprache verhandlungssicher zu beherrschen, ist eine Grundvoraussetzung, um an der Universität zu bestehen. Beispielsweise die Website der Hochschule, www.unil.ch, ist zwar im Bereich für ausländische Studienanwärter in Deutsch und Englisch gehalten, überwiegend aber auf Französisch. Dies gilt auch für die Auskünfte über die Bibliothek, deren Nutzung, Kataloge, etc. Es soll daher jedem, der an der Universität Lausanne studieren möchte, dringend angeraten sein, möglichst ein Jahr vor Studienbeginn einen intensiven Sprachkurs zu beginnen und sich im Verständnis französischer Texte zu üben. Um auch im wissenschaftlichen Bereich mithalten zu können, wo fein differenziert werden muss, sollten die Sprachkenntnisse so weit wie möglich ausgebaut werden.

Die Universität Lausanne legt aber auch ansonsten einen grossen Wert auf Sprachen und den interkulturellen Austausch. Gelernt werden kann – abgesehen von den regulären Französischkursen – auch Spanisch, Italienisch, Deutsch und Englisch. Damit trägt die Universität der internationalen Ausrichtung Rechnung, zumal sich viele Studenten etwa für ein Auslandsstudium in Spanien entscheiden. Lausanne bietet somit optimale Voraussetzungen für multifunktionale Mehrsprachigkeit in einer globalisierten Welt. Sie fordert aber auch Anpassungsfähigkeit an die örtlichen Gegebenheiten und Eigeninitiative sowie die Selbstverantwortlichkeit der Studienanfänger.

Kontakte und Verbindungen: Unerlässlich

An der Universität Lausanne gibt es eine Menge studentische Verbindungen: Von der Studierendenvertretung bis hin zu religiösen Gruppierungen. Selbstverständlich darf jeder selbst entscheiden, wem er sich wann und wo anschliesst. Wird aber möglicherweise die gängige Sprache nicht so gut beherrscht, ist es umso wichtiger, soziale Kontakte zu pflegen und damit Anschluss an die grosse Gemeinschaft zu finden. Alle universitären Gruppen sind unter http://www.unil.ch/interne/page40482.html gelistet. Empfehlenswert ist auf jeden Fall der Kontakt zur Studierendenvertretung, die sich an der Universität Lausanne Fédération des associations d'étudiantes (FAE) nennt. Sie vertritt die Studierenden gegenüber der Universitätsleitung und in der Öffentlichkeit. Diese kann fachlich, sprachlich und sozial weiterhelfen und auch den Kontakt zu den Fachschaften herstellen. Angehörige der Studierendenvertretung bringen normalerweise einen guten Teil Idealismus mit und sind vor allem Anfängern gerne behilflich. Lausanne sollte da keine Ausnahme sein. Aber auch sonst besteht kein Grund zur Panik: Rund 20 Prozent der Studenten an der Universität Lausanne sind ausländischen Ursprungs und die meisten finden sich zurecht. Unter http://www.unil.ch/interne/page40487.html sind studentische Gruppe nach Herkunft zusammengefasst bzw. haben sich zu Vereinigungen zusammengeschlossen. Es gibt auch eine Gruppe „Germania“ (http://www.unil.ch/interne/page40537.html), die entgegen dem Namen aber interkulturell ausgerichtet ist. Studienanfänger sollten aber auch nach informellen Gruppen suchen, die sich möglicherweise nur locker zusammengeschlossen haben und sich in unverbindlichem Rahmen treffen. Mit den neuen Studienfreunden kann man dann auch während der Semesterferien in einer schönen Ferienwohnung in Südfrankreich ausspannen. Dies bedeutet aber nicht, dass sich der Ausländer nur mit eigenen Landsleuten umgeben soll. Im Gegenteil: Ziel ist die Integration in eine aufregende Kultur.

Studienberatung: Wen frage ich?

Die Universität Lausanne verfügt über ein ausgebautes Beratungsnetz: http://www.unil.ch/interne/page43699.html. Vor allem interessant sein dürfte der Service d’orientation et conseil (SOC). Dieser bietet äusserst praktische Angebote: Unter Choix d’études finden sich zum Beispiel Tipps zum Arbeiten für ein erfolgreiches Studium, zur Stressbewältigung vor Prüfungen oder Ratschläge zur Orientierung in dem zunächst neuen Komplex (http://www.unil.ch/soc/page7299.html). Es handelt sich also um eine Studienberatung im eigentlichen Sinne, auch Treffen und Termine mit Fachberatern sind möglich. Adresse: Service d’orientation et conseil, Bâtiment Unicentre, Quartier Centre, Dorigny. Kontakt: Telefon +41 (0)21 692 21 30, E-Mail: orientation@unil.ch. Dieser Service packt studentische Probleme an der Wurzel: Tipps wie zum Beispiel mit einer Prüfungsvorbereitung rechtzeitig zu beginnen, Arbeiten nicht aufzuschieben oder einen realistischen Studienplan zu erstellen. Um die Übersicht über Seminararbeiten und Präsentationen zu behalten kann man auch ein gutes Dokumentenmanagementsystem verwenden. All dies sind Hinweise, die direkt aus der Praxis stammen. Zumindest ein Besuch bei diesem Service sollte machbar sein, zumal er sich auch mit Problemen bzw. Chancen ausländischer Studierender befasst. Um beizeiten einen Stundenplan erstellen zu können, findet sich eine Liste der Vorlesungsverzeichnisse zum Anklicken unter https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_isint.... Der genannte Service oder die Immatrikulationsstelle können gefragt werden, wie sich Studierende für Kurse anmelden können. Aus der Website geht dies nicht hervor. Von Bedeutung ist, dass auch die Universität Lausanne nach dem Bachelor- bzw. Master-System arbeitet. Für den Erwerb des Bachelor-Titels werden 180 Leistungspunkte oder Credits benötigt, die möglichst auf sechs Semester verteilt werden sollten. Die oben genannte Studienberatung kann sicher behilflich sein bei der Stundenplanerstellung. Ausführliche Informationen zu den Credits gibt es unter http://www.crus.ch/information-programme/bologna-ects/was-ist-ects.html?L=0. Helfen kann auch der Link http://www.unil.ch/enseignement/page23115.html, wo Leitfäden für das Studium an der Universität Lausanne heruntergeladen werden können.

|

Immatrikulation: Wie schreibe ich mich ein? Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Fribourg: Tipps & Tricks

|

Die Université de Fribourg: Ein besonderes Modell

Die Université de Fribourg: Zweisprachige Entwicklungsmöglichkeiten an der Schnittstelle Die Université de Fribourg, im Folgenden Universität Freiburg genannt, ist in mancherlei Hinsicht etwas Besonderes. Es handelt sich um eine zweisprachige Hochschule in der umfangreiche Bachelor- und Master-Studien in Deutsch und Französisch angeboten werden. Denn: Das südwestlich von Bern gelegene reizvolle Fribourg befindet sich in einem zweisprachigen Kanton. Die Möglichkeiten eines zweisprachigen Studiums – in manchen Veranstaltungen wird auch Englisch angeboten – sind enorm. Die Universität Freiburg bildet mit diesem Modell ein besonderes Konzept in ganz Europa, was zugleich der Vorteil eines Studiums an dieser Hochschule ist. Mit rund 10'000 Studierenden und 200 ProfessorInnen aus etwa 100 Ländern handelt es sich um eine recht familiäre Hochschule, die mit kultureller Vielfalt aufwartet: Denn nicht nur die Lehrenden stammen aus der ganzen Welt, auch die Studentenschaft ist mit Deutschsprachigen, Französischsprachigen und Studenten, deren Muttersprache das Italienische ist, bunt gemischt. Hinzu kommen zahlreiche ausländische Studierende. Fünf Fakultäten bieten dabei alle wichtigen Studienrichtungen an.

Von: Marijana Babic

Zweisprachigkeit: Was erwartet den Studienanfänger?

Zunächst einmal gilt für Studienanfänger mit Schweizer Maturität, dass Angst nicht angebracht ist. Mit Deutsch- bzw. Französischkenntnissen auf Matura-Ebene und einer mittleren Note ist das zweisprachige Studium an der Universität Freiburg ohne weitere Probleme zu bewältigen. Dabei ist es auch möglich, seine Studiengestaltung auf eine gezielte Sprache auszurichten. Einzelne Veranstaltungen werden auch in Englisch angeboten. Der Vorteil eins zweisprachigen Studiums sind zusätzliche Credits (Leistungspunkte) und ein positiver Vermerk auf dem Zeugnis, wenn je 40 Prozent des Studiums in Deutsch und Französisch absolviert wurden. Dies wiederum ist ein großer Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, will man z. B. später in einer Übersetzungsagentur arbeiten. Ein zweisprachiges Studium bedeutet verbale, soziale und interkulturelle Kompetenzen. Das Bachelor-Angebot der Universität Freiburg ist gelistet unter http://www.unifr.ch/acadinfo/pdf/unifr_ba_studies_1112_de.pdf.

Nicht entgehen lassen: Die Informationsveranstaltungen

Das Konzept der Universität Freiburg wird bei den Informationsveranstaltungen für angehende Studierende vermittelt. Diese sind daher von besonderer Wichtigkeit: Die nächsten Infotage an der Universität Freiburg finden am 23. und 30. November 2011 statt. Die Anmeldung erfolgt über die Rektorate der Gymnasien. Ein Anmeldeformular gibt es online: http://www.unifr.ch/diracad/assets/files/unifr_infoday_application_form_.... Nicht-Maturanden, die dennoch interessiert sind, können sich unter http://www.unifr.ch/diracad/de/infoday/signup anmelden. An diesen Tagen werden die Fakultäten und Studiengänge vorgestellt. Die Teilnahme an einzelnen universitären Veranstaltungen ist auch möglich. Zu beachten ist, dass die Infotage nur an den genannten Tagen stattfinden. Der Informationstag findet wahlweise auf Deutsch oder auf Französisch statt. Unter folgendem Link sind weitere Veranstaltungen gelistet, an denen die Universität Freiburg mit einer Vorstellung ihres Angebots beteiligt ist: http://www.unifr.ch/acadinfo/de/events. Ebenso wie die Studentenzahl allgemein, so dürfte sich auch die Teilnehmerzahl an den Infotagen im Rahmen halten. Dies bietet gute Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zu vertieften Diskussionen. Im familiären Klima der Universität Freiburg werden der einzelne und seine Fragen nicht vergessen. Dieses Angebot gilt es zu nutzen. Am 2. März 2011 wird ausserdem ein Master-Day mit Vorstellung des Masterprogramms angeboten.

Die Starting Days: Ein gesamtuniversitäres Projekt mit Perspektive

Die Association générale des étudiant-e-s de Fribourg ist Träger der Starting Days, die nicht auf dem Campus selbst stattfinden, sondern in La Part-Dieu in der Nähe von Bulle. Das Programm umfasst drei Tage und beschäftigt sich mit Fragen wie: Was erwartet mich im Studium, was erwarte ich vom Studium? Wie sieht meine persönliche Entwicklung in diesem Zusammenhang aus? Wie kann ich mein Studium gestalten? Ausserdem gibt es Treffen mit ProfessorInnen zum Austausch, mit älteren Studierenden, mit studentischen Organisationen, nicht zu vergessen das gemütliche Beisammensein. Diese Veranstaltung in familiärer Atmosphäre ist sicher gut geeignet, um gleich zu Beginn des Studiums eine Perspektive und Vorstellung zu gewinnen, statt von den kommenden Anforderungen überrollt zu werden. Kontaktperson ist Estelle Zbinden Di Pasquale in der Rue Techtermann 8a in Freiburg: Telefon: +41 (0)26 300 71 74, E-Mail: starting-days@unifr.ch. Die Anmeldung kann erfolgen über http://www.unifr.ch/startingdays/de/inscription.

Erstsemestrigentag

Regelmäßig zu Studienbeginn findet der Erstsemestrigentag mit einer ausführlichen Einführung in die Universität statt. Der jeweils aktuelle Link ist unter http://www.unifr.ch/acadinfo/de/steps zu finden.

Immatrikulation und Fristen: von A bis Z

Für das Herbstsemester bildet der 30. April die letzte Frist zur Anmeldung, für das Frühjahrssemester der 30. Oktober. Das Gleiche gilt für Master-Studien. Eine Ausnahme ist das Medizinstudium, die Heilpädagogik, Biomedizinischen Wissenschaften, Sport- und Bewegungswissenschaften: Für einen Studienbeginn, der hier lediglich im Herbstsemester möglich ist, ist eine Anmeldung spätestens bis zum 15. Februar erforderlich. Ein Doktorat kann hingegen jederzeit aufgenommen werden.

Studienanfänger mit Schweizer Vorbildung

Folgende Schweizer Abschlüsse berechtigen zu einem Studium an der Universität Freiburg: Gymnasiale Maturität, Berufsmaturität mit Ergänzungsprüfungen der Schweizer Maturitätskommission, Fachhochschuldiplom oder Diplom einer Pädagogischen Hochschule. Die Anmeldung erfolgt online unter https://admin.unifr.ch/inscruni/faces/index.jsp. Die Liste der (fristgerecht) einzureichenden Dokumente findet sich unter http://www.unifr.ch/admission/assets/file/repository/CH_BA_D.pdf. Kommt der Zulassungsbescheid müssen ebenfalls fristgerecht die Semestergebühren beglichen werden (655 CHF). Danach wird die Campus-Card ausgehändigt, der eAccount wird aktiviert und Kurse können belegt werden.

Ausländische Studierende

Ausländische Studierende benötigen ein Reifezeugnis, das im Wesentlichen den Anforderungen der Schweizer Maturität entspricht. Eine Liste von Abschlüssen, die in Frage kommen, gibt es nach Ländern sortiert unter http://www.unifr.ch/admission/assets/file/repository/ListePays_2010.pdf. Falls das vorhandene Zeugnis nicht ausreicht, kann das Freiburger Examen absolviert werden: http://institute-multilingualism.ch/admission/de/procedure/freiburger-ex.... Es handelt sich dabei um eine Prüfung, die die Eignung fürs Studium nachweisen soll. Ausserdem müssen ausreichende Deutsch- und/oder Französischkenntnisse vorgewiesen werden. Die Anmeldung zum Studium erfolgt ebenfalls online unter https://admin.unifr.ch/inscruni/faces/index.jsp. Für ausländische Studierende ist dabei eine Dossiergebühr über 115 CHF zu entrichten. Alle weiteren Schritte, wie Einreichen der Dokumente und Visumsantrag, finden sich unter http://institute-multilingualism.ch/admission/de/futur/ba/foreign?sub=8#.... Die Semestergebühren für ausländische Studierende betragen 805 CHF. Auch die Dienststelle für Zulassung und Einschreibung ist für Fragen von Studienanfängern offen. Die Zulassung hat montags bis donnerstags von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, die Einschreibungs-Abteilung montags bis donnerstags von 8.30 bis 9.30 Uhr. Erstere ist im Büro 1222 zu finden, die zweite im Büro 3116 in der Avenue de l’Europe 20 in Freiburg, Telefon: +41 (0)26 300 70 20.

|

Wen kann ich fragen? – Studienberatung Link zu anderen Stories |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Cashare - Zugang zu Darlehen von Privaten

|

Es gibt ab und zu Situationen während eines Studiums, in welchen man als Student zur Überbrückung eines finanziellen Engpasses bei Eltern und Verwandten nicht weiter kommt, und der dringend benötigte Aushilfsjob ist auch nicht gerade zur Hand. In solchen Situationen kann die von SF in der Sendung ECO vorgestellte Dienstleistung von Cashare eine Möglichkeit sein.

Von: Erik Streller-Shen

Gleich zu Beginn möchte ich festhalten: Ich persönlich bin der Meinung, dass man nie mehr Geld ausgeben sollte, als über das man verfügt. Doch für eine Ausbildung reichen in besonderen Fällen die finanziellen Mittel leider nicht immer aus. Kleinkredite sind eine teure Lösung, Stipendien nur bedingt erhältlich.

In solchen Fällen können Darlehen von Privaten eine Lösung sein. Cashare.ch bietet als erster Anbieter Zugang zu Darlehen von Privaten für Private. Cashare will Privatpersonen die Möglichkeit geben, sich gegenseitig in einem gesicherten Rahmen Darlehen zu geben. Dabei profitieren sämtliche Parteien von besseren Zinsen. So können die Darlehensnehmer mit tieferen Zinsen als bei Banken oder Kreditkartenunternehmen rechnen und Darlehensgeber können von höheren Zinssätzen als bei anderen Alternativen profitieren.

Durch Cashare erhalten Darlehensgeber die Möglichkeit, im Rahmen des social lendings konkrete Darlehensprojekte zu finanzieren und Menschen direkt zu unterstützen. Darlehensgeber können Darlehen nach ihren eigenen individuellen und sozialen Kriterien vergeben.

Cashare bietet eine faire und sichere Abwicklung der Transaktionen an und nimmt gesetzlich notwendige Prüfungen vor, damit Darlehensgeber und Darlehensnehmer ihre Darlehensgeschäfte in einem gesicherten Umfeld abschliessen können.

|

Die Sendung ECO von SF vom 11.10.2010 zeigt, wie Cashare funktioniert. ECO vom 11.10.2010 |

- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben

Erfolgreich studieren an der Universität Basel: Tipps & Tricks

|

Universität Basel: Die älteste Universität der Schweiz

Die Universität Basel zählt derzeit etwas über 11.000 Studierende. Der Schwerpunkt der Alma Mater liegt auf den Bereichen Kultur und Life Sciences. Unter Life Sciences, einem Begriff aus dem angelsächsischen Raum, werden die Wissenschaften verstanden, die sich mit Prozessen und Strukturen von Lebewesen befassen: beispielsweise Medizin, Biologie, Biophysik oder Biomedizin. Doch Basel deckt mit sieben Fakultäten und 70 zugeordneten Instituten alle klassischen und auch modernen Studiengänge in Form von Bachelor-Studien, Master-Studien und eventuell auch Doktoraten ab. Bei der Universität Basel handelt es sich um eine eher kleine Universität, die Kontaktmöglichkeiten zu Lehrenden und anderen Studierenden bietet. Mit 100 Jahren Bestehen handelt es sich um eine traditionsreiche Universität, wo noch die sogenannte akademische Freiheit gepflegt wird. Der Studienerfolg hängt massgeblich von den Studierenden, ihrer Motivation und ihrem Organisationsvermögen ab. Die Universität hat jedoch diverse Rahmenbedingungen geschaffen, um hilfreich zur Seite zu stehen. Die wichtigsten Tipps, um an der Universität Basel zurechtzukommen und die wichtigsten Anlaufstellen finden Sie im Folgenden.

Von: Marijana Babic

Anmeldung und Zulassung